- 작성일

- 2025.03.26

- 수정일

- 2025.03.27

- 작성자

- 동남아연구소

- 조회수

- 587

[33] 필리핀의 관점에서 본 서울시 외국인 가사관리사 시범사업의 쟁점과 과제 | 김주영, Rowena de Guzman

![[33] 필리핀의 관점에서 본 서울시 외국인 가사관리사 시범사업의 쟁점과 과제 | 김주영, Rowena de Guzman 첨부 이미지](/sites/jiseas/atchmnfl/bbs/2245/thumbnail/temp_1743041616904100.png)

초록

이 글은 필리핀인, 한국인 두 저자가 함께 필리핀의 관점에서 서울시 외국인 가사관리사 시범사업(이하 시범사업)의 쟁점과 과제를 기술하는 것을 목적으로 한다. 그동안 시범사업의 도입과 운영에 대한 논쟁은 한국의 내부 상황을 중심으로 논의되어 왔다. 하지만 시범 사업은 송출국 필리핀과 수용국 한국의 상호관계에 바탕을 둔 협력사업의 일환으로 필리핀의 관점에서 시범사업을 이해하는 것도 필요하다. 이 글은 필리핀 이주 돌봄노동자의 새로운 일터로서 한국의 의미를 살펴보고, 가사관리사 송출 전 과정을 담당한 필리핀 정부부처 DMW(Department of Migrant workers)의 관계자를 인터뷰하여 필리핀의 입장을 파악하고자 한다. 필리핀 여성의 노동 경험이 필리핀 정부의 입장과는 어떠한 차이가 있는지도 보여준다. 필리핀 정부는 돌봄전문인력을 한국에 배치했다는 것을 강조하면서 한국을 복지와 관련된 큰 이슈가 없는 협력국으로 생각한다. 반면, 가사관리사는 돌봄과 가사업무 사이에서 혼란을 경험하고 있다. 돌봄전문인력의 배치에 방점을 두는 정부와 가이드라인을 벗어나는 현장의 상황을 마주해야 하는 가사관리사 사이의 문제의식 차이는 상당해 보인다.

새로운 이주 돌봄노동자의 등장을 마주하며1)

서울시가 2024년 9월부터 추진 중인 외국인 가사관리사 시범사업(이하 시범사업)이 계획된 운영기간인 6개월을 맞이한 2025년 2월 이후에도 중단 없이 당분간 계속된다. 기존에 입국한 100명 중 89명이 남아 비전문취업(E-9) 비자가 규정하는 3년 동안 근무를 이어간다. 자녀 돌봄이 필요한 서울시 가정에 가사관리사를 시간제(4/6시간) 혹은 전일제(8시간)로 배치하여 돌봄 서비스를 제공하는 것을 골자로 하는 시범사업의 틀은 그대로 유지된다. 도입 초기의 최저임금 적용 배제 논란과는 달리 최저임금도 계속 지켜진다. 그러나 근로기간 연장에 따른 퇴직금 산정으로 서비스 비용이 상승하고, 일부 가사관리사가 관리업체에서 제공하는 숙소를 나와 별도로 집을 구하는 등 변화도 나타났다.

시범사업은 실질적인 필요성보다는 저렴한 돌봄노동력에 대한 기대에서 시작되었다. 2022년부터 싱가포르처럼 ‘저비용’으로 외국인 육아도우미를 도입하자고 주장했던 오세훈 서울시장은 시범사업이 운영되기 직전인 2024년 8월까지도 최저임금 구분 적용을 고집했다(김철선 2024). 2023년 3월 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률 일부개정법률안」을 발의하여 외국인 가사근로자의 최저임금 적용 배제를 공론화했던 시대전환 조정훈 의원도 이를 “새로운 시도”이자 “더 나은 미래로 가는 길”을 여는 방법이라고 강조했다(조장훈 2024).

도입 초기부터 지금까지 시범사업에 관한 대부분의 논쟁은 비용 중심이었고 필요한 정책적 논의는 충분히 이루어지지 못했다. 적절한 검토와 사회적 합의 없이 도입된 시범사업에 내재된 문제는 다양하다. 우선, 저임금 장시간 노동인 열악한 근무환경의 개선 없이 추진되는 외국인 인력 도입이 돌봄시장 전체에 악영향을 미칠 수 있다(이규용 2003: 최영미 2023). 민간 아이돌보미보다는 공적 기관의 돌봄서비스 확충을 요구하는 부모의 수요와도 맞지 않으며, 돌봄을 받는 아이의 입장이 간과되었다는 것도 문제다(장주영 2023). 돌봄노동의 성별 분업 구조에 대한 근본적인 문제제기 없이 저개발 국가의 여성에게 이를 전가하여 불평등한 젠더 질서를 재생산하기도 한다(김화연 외 2024).

국제 노동 분업 구조에서 저개발 국가의 여성은 선진국 여성의 사회진출을 위한 발판이 되어 왔다. 필리핀 여성도 선진국의 돌봄영역을 지탱하는 노동력으로 자리 잡은 지 오래다. 그리고 이제 한국이 싱가포르, 대만, 홍콩, 캐나다, 이스라엘, 사우디아라비아 등에서 자신의 가족과 함께 하지 못하며 돌봄노동자로 일해 온 필리핀 여성의 또 다른 일터가 되었다. 그렇다면 돌봄노동의 새로운 목적지가 된 한국을 필리핀은 어떻게 받아들이고 있을까?

이번 이슈페이퍼에서는 시범사업을 둘러싼 논쟁에서 상대적으로 가시화되지 않는 필리핀의 입장을 보여주고자 한다. 시범사업에 대한 기존의 연구와 언론보도는 한국의 내부 상황을 중심으로 이루어졌다. 하지만 시범사업은 송출국 필리핀과 수용국 한국의 상호관계에 바탕을 둔 협력의 일환이기도 하다. 따라서 송출국인 필리핀의 관점에서 시범사업의 도입과 운영상의 쟁점을 이해하는 것도 필요하다.

이 글은 필리핀인, 한국인 두 저자가 함께 필리핀의 관점에서 시범사업의 쟁점과 과제를 기술하는 것을 목적으로 한다. 이주 돌봄노동의 새로운 목적지가 된 한국에 대한 필리핀의 인식과 필리핀 정부의 입장, 한국행을 결심한 필리핀 여성의 여정과 노동 경험을 통해 시범사업을 살펴볼 것이다.

필리핀 이주 돌봄노동자의 새로운 일터, 한국

필리핀은 1974년 이주노동을 장려하는 내용이 담긴 노동법(Labor Code)을 시행한 이래로 전 세계로 노동력을 수출해 왔으며, 해외 이주노동자의 송금은 국가의 경제 성장에 중요한 역할을 하고 있다(Opiniano and Ang 2024). 당시 마르코스 정권은 석유파동에 따른 중동 산유국의 호황으로 인프라 건설노동력이 대거 필요해진 외부적 요인에 편승해 해외고용정책을 추진했다. 내부적으로는 경제성장 부진과 저임금 상황이 외부로 시선을 돌리게 만드는 요인이 되기도 했다. 1970년대 이래로 제도화된 이주가 촉진한 ‘이주 문화’는 이주노동의 잠재적 위험과 취약성에도 불구하고 해외 취업이 필리핀인의 꿈이 된 상황을 보여준다(Asis 2006). 한국도 필리핀 인의 꿈에 멀리 있지 않다.

초기 필리핀인의 한국 이주는 결혼 이주와 산업연수 형태가 주를 이루었다(Lee 2023;OECD/Scalabrini Migration Center; Dela Cruz 2013). 필리핀은 2004년 초 시작된 한국의 고용허가제(EPS, Employment Permit System)를 통해 한국과 제도화된 이주 채널을 구축해왔다. 필리핀은 이미 정부 관리하에 인력을 해외로 송출하고 있었을 뿐만 아니라 고용허가제에 대한 이해가 빨라 고용허가제 도입 이후 첫 번째로 인력 송출국가로 선정되었다(남금정 외 2021:116). 시범사업을 통해 공식적으로 외국인 돌봄노동자를 처음 도입하는 한국에게 정부 간이든, 민간을 통해서든 돌봄노동자를 송출한 경험이 풍부한 필리핀이 적절한 협력 대상국이었을 것이다.

2023년 9월 기준 24,837명의 필리핀 노동자가 비전문취업(E-9) 비자로 일했다(국회도서관 2023). 대부분이 남성인 필리핀 노동자는 주로 전통적으로 남성을 고용해온 부문인 중소기업 제조업체에서 일한다. 2017년 기준으로 필리핀 여성의 한국 이주는 8.4%에 불과했다(설동훈 외 2024). 2018년 한국에서 신규 고용된 필리핀 근로자의 87.9%(전체의 4,267명)가 남성이었고, 2023년까지 이 수치는 86.3%(전체의 7,465명)로 높은 수준을 유지했다(DMW 2024).

한국에서는 필리핀 남성이 주로 일하지만, 2023년 9월 기준으로 해외에서 일하는 216만 명의 필리핀인 가운데 55.6%(120만 명)가 여성이었으며, 25-44세 여성이 남성보다 더 높은 비중으로 나타났다(Philippine Statistics Authority 2024). 여성은 청소, 주택 유지 등과 같은 단순한 일상 업무를 수행한다. 1980년대 이래로 해외에서 일하는 필리핀 여성은 160개국 이상으로 이주하며 가사 및 돌봄노동에 종사했다(Parreñas 2015). 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 등에서 가사노동자가, 사우디아라비아, 영국, 독일 등지에서는 간호사가 일하고 있다(Balita 2024a, 2024b). 한국도 2024년 시범사업으로 외국인 돌봄노동자에게 국경을 개방하면서 100명의 필리핀 여성이 새롭게 일을 시작했다. 제조업과 농업 분야 등에서 흩어져 일하던 필리핀 여성이 돌봄노동자로 한국에서 보다 가시화된 것이다.

120만 명의 여성 노동자를 해외로 보내는 필리핀에서 100명은 적은 수지만 필리핀 정부는 시범사업이 양국 간의 노동관계 강화에 기여하길 바라고 있다(Jaymalin 2024). 한국에서 필리핀 돌봄노동자는 다른 지역-예를 들어, 한국에서 참조 대상이었던 홍콩과 싱가포르-에 비해 더 높은 임금을 받을 수 있으며, 한국의 돌봄노동력 부족 문제를 해결할 수 있는 잠재력이 있기 때문이다. 한국에서도 시범사업은 단순한 노동 이주 이니셔티브가 아니라 패러다임 전환의 시작으로 간주되기도 한다(Lee 2024). 한국의 가족이 필리핀 돌봄노동자를 집으로 맞이해 사람과 사람 간의 연결을 육성한다는 점에서 경제적인 협력을 넘어선다는 것이다. 돌봄노동의 감정적인 측면을 강조하고 돌봄노동을 경제의 영역과 분리하는 방식은 한국에서 여성의 일로서 돌봄을 바라보는 가치관을 보여준다.

필리핀에서는 스스로를 경쟁력 있는 이주노동 공급지로 만들기 위해 국가 차원에서 이주노동자를 “위대한 필리핀 노동자(Great Filipino Worker)”, “비범한/용감한 노동자(dakilang manggagawa)”, “슈퍼메이드(supermaid)”로 표상하면서 해외에서 열심히 일해 능력을 인정받는 존재로 추앙하는 것이 하나의 전략으로 나타난다(게바라 2024: 16). 이러한 전략은 필리핀인의 꿈으로서 노동 이주를 추동하고 수용국에게도 필리핀 노동자의 가치를 홍보하는 힘으로 작용한다. 낮은 비용으로도 일을 잘 할 수 있는 이주노동자는 매력적인 상품인 것이다. 이 때문에 한국도 글로벌 남반구에서 북반구로 향하는 이주 돌봄노동의 목적지로서 글로벌 돌봄 사슬(Global Care Chain)에 내재된 젠더, 계급, 인종 간의 불평등을 재생산하는 장소가 된다는 우려도 나온다(게바라 2024).

양국 정부의 입장과 달리 필리핀과 한국의 시민사회는 시범사업에 깊은 우려를 표명했다. 한국의 외국인이주노동운동협의회(JCMK), 필리핀의 Unlad Kabayan, Center for Migrant Advocacy(CMA), Lawyers Beyond Borders Philippines, Kanlungan Center Foundation, Migrant Forum in Asia(MFA), ATIKHA를 포함한 다양한 이해관계자들은 공동 성명을 통해 돌봄노동자의 권리 및 복지와 관련된 시범사업의 잠재적 영향에 대한 우려를 표명했다. 우려 사항에는 1) 협정에서 사용된 용어(예: 돌봄노동자/가사도우미가 필리핀 노동자의 역할과 책임에 대한 혼란과 오해로 이어질 수 있으며, 2) 업무 범위가 필리핀 노동자에 대한 착취와 저임금으로 이어진다는 것이다. 공정한 임금, 적절한 근무 조건, 노동자의 사회적 보호를 위한 접근성 증진을 촉구했다(Migrant Forum in Asia n.d.).

그러나 필리핀 언론에서는 비판의 목소리가 거의 보도되지 않았다. 필리핀 시민사회의 의견도 한국 시민사회와의 관계 속에서만 드러날 뿐이다. 몇몇 시민단체 활동가의 인터뷰도 한국 언론에서 주로 보도되었다. 제도화된 이주 채널을 전 세계 여러 국가와 형성하고 있는 필리핀에게 100명의 돌봄노동자는 일상적인 송출의 일환일 것이다. 한국에서는 시범사업이 최소한의 보호를 규정한 노동환경에 변화를 일으킬 수 있는 계기로 논쟁의 대상이 되었지만, 필리핀에서는 이주노동자를 더 많이 송출하는 기회가 되었다.

시범사업에 대한 필리핀 정부의 입장

이 장은 필리핀 정부의 입장에서 시범사업을 바라보는 틀을 분석한다. 이에 관한 내용은 2025년 1월 23일 필리핀에서 이주노동자 송출을 담당하는 Department of Migrant Workers(DMW) 산하 부서인 Pre-Emloyment and Government Placement Bureau (PEGPB)의 국장과의 온라인 인터뷰를 바탕으로 한다. 필리핀은 현재 한국(제조업 노동자), 대만(제조업 노동자와 간병인), 사우디아라비아(의료인력), 이스라엘(간병인과 호텔종사자), 독일(간호사), 일본(간병인과 간호사), 아랍에미리트(응급구조사), 중국(영어교사) 등 8개 국가와 협력관계를 맺고 돌봄 관련 인력을 보내고 있다. PEGPB는 정부 간 채용과 해외 필리핀 노동자의 배치를 총괄한다. 시범사업에서도 가사관리사 모집, 최종 선발, 한국 파견 전 과정을 담당했다.

양국이 공유한 문서에 따르면 시범사업의 공식적인 영문명은 “Pilot Project for Caregiver Recruitment”이다.2) 문서는 돌봄을 “아동, 영아, 임산부에게 제공되는 서비스”로 정의하며, 이들이 일상생활을 하는 데 도움이 필요한 청소, 세탁, 주방일 같은 ‘가벼운 가사업무(light household work)’도 일부 포함한다.

필리핀과 한국은 돌봄노동자(Caregiver) 송출을 논의했지만, 한국에서 이들은 ‘가사관리사’ 라는 이름으로 일하고 있다. 대만, 이스라엘, 일본 등에서 필리핀 돌봄노동자는 아이보다는 노인 과 환자를 주로 돌보는 간병인의 개념에 가깝다. 한국의 가사관리사는 홍콩의 외국인 가사도우 미(Foreign Domestic Helper)와 싱가포르의 이주가사노동자(Migrant Domestic Worker)와 유사하다.

양국의 협상은 한국 정부가 “필리핀 가사노동자(Filipino Domestic Workers)” 고용 의사를 표명하면서 2023년 1월부터 시작되었다. 그런데 정부 간 협정을 통해 비전문취업(E-9) 비자로 가사노동자를 수용하려 했던 한국과 달리, 필리핀에서 홍콩이나 싱가포르 등으로 가사노동자를 송출할 때는 사적인 중개업체를 통해 채용하도록 규정하여 정부 간 협정이 필요하지 않다. DMW는 홍콩과 싱가포르로 가는 필리핀 노동자에게 해외취업증명서(Overseas Employment Certificate)를 처리하고 발급하는 일을 주로 담당한다. 필리핀에서 정부 간 협정으로 송출이 가능한 유사 노동자는 ‘돌봄노동자’이다. 이에 필리핀이 정부 간 협정으로 송출하는 돌봄노동자 배치로 논의가 진행되었다. 양국의 제도화된 송출과 배치 방식의 차이가 가사노동자가 아닌 돌봄노동자 채용을 논의하는 배경이 된 것이다.

양국 간의 인력 송출과 배치 방식 차이는 가사노동자와 돌봄노동자 사이에 개념상의 혼선을 불러일으키는 데 일조했다. 한국에서 일하는 가사관리사는 필리핀에서 기술 교육 표준 수립과 프로그램 시행을 담당하는 Technical Education and Skills Development Authority(TESDA)의 Caregivnig NCⅡ 자격증 소지자이다. 이 자격증은 영유아, 아동, 노인 및 특수 요구사항이 있는 사람에게 돌봄을 제공할 수 있는 역량을 입증한다. 한국에서 요구하는 아동 돌봄에 관해서는 아동의 신체적, 사회적, 지적, 창의적, 정서적 발달을 촉진하는 역량이 포함되어 있다. 최소 786시간의 교육을 완료한 후에만 취득할 수 있는 이 자격증은 필리핀 입장에 서는 돌봄의 전문성을 보여주는 증거이다. 필리핀 정부 관계자는 간호사가 이 자격증을 소지할 정도로 전문성이 높다고 강조했다.

시범사업에서 가사업무를 어느 정도로 허용할지가 화두가 된 것도 이러한 배경에서 기인한다. 필리핀 정부 관계자는 협상 과정에서 관련한 직무 기대치에 대한 잠재적인 우려가 제기되기는 했지만, 가벼운 가사업무의 범주를 지침에 규정한 것으로 해결되었다고 판단하고 있었다. 따라서 인터뷰 당시 필리핀 정부가 인지하고 있는 문제는 가벼운 가사업무의 수준이 아니었다. 오히 려 1) 높은 숙박비, 2) 최소 30시간의 근무시간 기준 미충족, 3) 다른 가정 간의 교통 및 장거리 이동, 4) 식사 시간 부족, 5) 아동의 행동 관리, 6) 아동의 안전, 7) 오후 10시 통금 시간 부과, 8) 한국어 의사소통 등을 주요 문제로 인지하고 있었다.

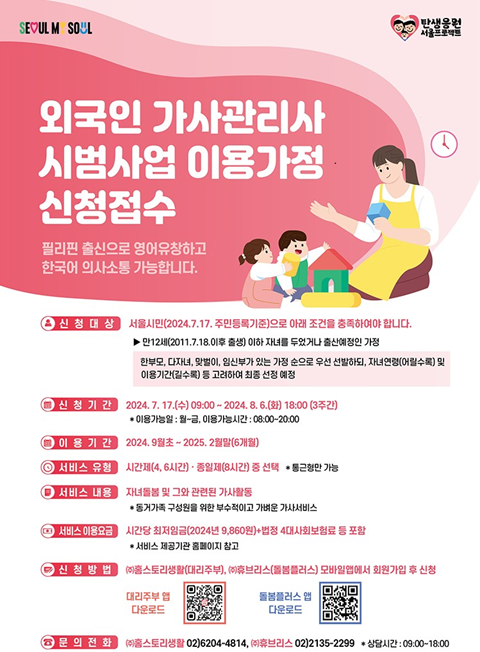

숙박비, 이동, 식사 시간, 통금, 근무시간 등은 이미 한국에서도 문제로 제기된 바 있다(강예슬 2024; 박우영 2024; 임지선 2024a, 2024b; 정창 2024). 한국에서 거의 거론되지 않는 아동의 행동 관리와 안전에 대한 우려, 나아가 언어장벽의 문제가 오히려 필리핀의 입장에서 부각되었다는 점이 흥미롭다. 서울시가 홍보한 외국인 가사관리사 시범사업 이용가정 신청접수 포스터에는 “필리핀 출신으로 영어유창하고 한국어 의사소통 가능합니다”라는 문구가 크게 명시되어 있었다. 하지만 필리핀 정부 관계자는 소통의 대부분이 한국어로 이루어지고 있다고 지적했다. 선발에 필요한 시험에 통과했지만 여전히 한국어에 능통하지 않아 현장에서 어려움이 발생한다는 것이다. 협상 과정에서는 참여하는 모든 한국 가구가 영어를 구사할 수 있다는 사실에 안심했지만, 현실적으로 그렇지 않다는 것도 문제였다. 한국에서 영어를 할 수 있는 필리핀 가사관리사가 자녀 교육에 도움이 될 것이라는 기대가 높았던 데 반해, 실제 가정에서는 한국어 소통이 주를 이루고 있는 것으로 판단하고 있다.3)

<그림 1> 서울시의 외국인 가사관리사 시범사업

이용가정 모집 홍보 포스터

관리업체가 제공하는 공동숙소에 대해서는 높은 비용을 제외하면 만족감이 높았다. 시범사업에 참여하는 두 개의 관리업체는 숙소비와 통신비 등으로 월 53만 원가량을 월급에서 공제한다(임지선 2024a). 주당 최소 30시간, 최대 40시간을 일하고 월급을 받는 입장에서 부가세를 포함한 47~52만원의 월세는 부담이다(장수경 2025).

높은 월세와는 무관하게 필리핀 정부 관계자는 거주 환경이 잘 갖추어져 있다고 보았다. 숙박 시설에 정수기, 조리기구, 세탁기가 있고, 무료 아침식사, 커피, 밥이 제공되는 점을 긍정적으로 평가했다. 그래서인지 시범사업 운영 기간 연장에 대해서도 긍정적이었다. 가사관리사가 한국에서 “좋은 일”을 하고 있다고 믿고 있으며, 한국에서 복지 문제(welfare-related cases)가 발생하지 않았기 때문이다.

시범사업이 시작되자마자 이탈한 2명의 사례는 필리핀 정부에게 복지 문제로 인식되지 않는 듯 보였다. 오히려 돌봄노동이 요구하는 높은 전문성에서 기인한 문제로 해석했다. 처음으로 돌봄노동자가 된 노동자1은 돌보는 아이가 너무 활동적이어서 안전이 염려되어 그만두었다는 것이다. 아이의 안전에 대한 책임감이 높아져서 일을 지속할 수 없었다는 해석이다. 다른 노동자2는 한국에서 제조업 분야의 경험이 있어 업무 조건을 비교하기는 했지만, 돌봄노동이 더 어렵다고 느껴 그만두었다고 전했다. 이 과정에서 돌봄노동이 제조업보다 낮게 평가받는 현실보다는 노동 자체의 난이도에 초점을 맞추고 있었다. 아이의 안전에 대한 우려나 돌봄노동의 높은 난이도가 이탈의 요인이 아니지는 않을 것이다. 다만, 한국에서 제기되었던 문제가 이탈의 원인으로 거론되지 않았다는 점이 한국과는 다르다.

확실한 자격을 갖춘 돌봄전문인력을 송출한다는 사실은 필리핀 정부에게 한국에서 논란이 되는 최저임금 적용 배제를 크게 염려하지 않는 배경이 되기도 한다. 필리핀 정부 관계자는 실제 협약이 최저임금에 따라 이루어졌기 때문에 그 약속이 지켜질 것이라는 믿음이 있었다. 싱가포르와 홍콩처럼 자격증이 없는 가사노동자가 아닌, 전문적인 교육을 통해 훈련받은 돌봄노동자를 한국으로 보냈다는 점에서 정부가 표준화하고 규제하는 최저임금과 혜택을 받을 권리가 있다는 것이다.

한국행을 위한 필리핀 여성의 여정과 돌봄노동의 현실

시범사업은 2024년 4월 30일 DMW의 페이스북을 통해 공식적으로 시작을 알렸다. Caregivnig NCⅡ 자격증을 소지한 지원자가 1차 시험으로 EPS-TOPIK 한국어 시험을 통과하고, 2차 시험으로 신체검사(키, 몸무게, 색맹, 악력 등의 근력 테스트)와 한국어‧영어 인터뷰를 거쳐 선발되었다. 평가기준이 점수인 다른 항목과 달리 ‘통과/탈락’으로 되어 있는 영어 인터뷰에서 통과하지 못하면 최종 선발될 수 없다. 1년 이상의 해외 돌봄노동 경험이 있으면 가산점도 받는다. 전쟁으로 인해 필리핀으로 돌아온 이스라엘의 간병인을 대상으로만 온라인 신청 기간을 별도로 열어두기도 했다. 범죄와 마약 기록, 한국에서의 추방 기록, 필리핀에서의 여행 제한, 색맹 및 비전문취업(E-9) 비자 또는 선원취업(E-10) 비자로 5년 이상 한국에 체류한 경우에는 지 원 자격이 되지 않는다.

<그림 2> DMW 페이스북에 2024년 8월 5일자로 게시된 가사관리사 파견

기념행사의 단체 사진

한국에서 가사관리사로 일하길 희망하는 24~38세 사이의 여성이 2024년 5월 9일부터 10일까지 온라인으로 지원했다. 실질적인 선발 과정은 2024년 5월 말부터 6월 중순까지 진행되었고, 7월 10일 DMW의 페이스북에 최종적으로 선발된 100명의 명단이 게시되었다. 8월 5일에는 이들이 한국에 가기 전에 DMW에서 공식적인 파견 기념행사를 열기도 했다. 최소 786시간의 교육을 받고 취득하는 Caregivnig NCⅡ 자격증을 가진 사람이 얼마나 많을까 싶었지만 인터뷰를 했던 정부 관계자에 따르면 지원자가 610명일 정도로 인기가 높았다고 한다. 등록한 610명 중에서 468명이 실제로 시험을 봤고, 141명이 합격했다. 이 중 100명이 실제로 한국에 배치되었고, 나머지 41명은 후보 명단에 올랐다. 정부 관계자는 만약 다음에 돌봄노동자를 다시 한국에 보내게 된다면 이들이 우선순위가 될 것이라고 했다.

여성들은 높은 기준의 돌봄 자격을 보유하고 어려운 시험을 통과해 최종 선발되었지만 그 자격에 맞는 일을 하지 못하고 있다. 시범사업에 긍정적인 필리핀 정부의 입장과 달리, 현장에서 가사관리사는 정부 관계자의 생각과는 다른 문제를 경험하고 있었다. 필리핀 정부는 가벼운 가사업무의 범주를 규정한 것으로 직무 기대치에 대한 우려를 해소했다고 보았지만 현장에서는 혼동이 발생하고 있는 것이다. 가구당 일하는 시간에 따라 가사업무가 달라지는 가이드라인이 하나의 사례이다.

‘필리핀 가사도우미’를 일주일에 한 번, 종일 고용하는 한 가정이 받은 ‘외국인 가사 서비스 안 내’ 문자에는 시간별로 세탁, 주방, 욕실, 방과 거실, 식사 준비 등에 관한 업무 가이드라인이 있 다.4) 4시간일 경우 아이 옷만 세탁, 아이 식기와 어른식기 설거지, 아이 식사 제공 후 정리, 아이 목욕 시 관련 물품 정리와 청소, 아이 놀이와 수면 이후 아이방 정리와 청소가 가사업무로 포함 된다. 6시간 이상 고용 시 가사업무 범위는 더 늘어난다. 어른 옷 세탁, 세제를 사용한 욕실 바닥 물청소, 방과 거실 바닥 청소기와 물걸레 청소 및 정리정돈이 추가되는 것이다.

텍스트로는 구분되어 보이는 가사업무는 실제 가정에서 명료하게 나누어지기 어려운 부분이 있다. 또한, 가이드라인이 있어도 고용주가 이를 넘어서는 일을 지시하면 거부하기 쉽지 않다. 필리핀 정부는 돌봄노동자라는 점을 강조하지만, 한국에서는 가사관리사라는 모호한 이름으로 실제로 가사노동을 기대하는 상황에서 당사자는 보호받기 어려운 위치에 처한다. 양국 간의 MOU도 가이드라인에 지나지 않으며, 관리업체에서 고용주에게 보내는 안내문자도 마찬가지다. 가이드라인에 명시되어 있지 않은 예외적인 상황은 가사관리사가 마주하고 처리해야 하는 몫으로 남는다.

2024년 10월 4일부터 10일까지 중소기업중앙회 외국인력지원실이 실시한 단체 채팅방 주관식 실명 답변 방식의 온라인 조사 결과에 따르면, 가사관리사가 일터에 대한 정보를 정확하게 인지하지 못한 경우가 종종 있었다. 한국에서의 일을 어떻게 이해하고 왔는지 묻는 질문에 “병원에서 일하는지, 집에서 일하는지 정확하게 이야기를 안했다”거나 “필리핀에서는 우리를 돌봄노동자(Caregiver)라고 하는데, 여기에서는 가사도우미라고 해서 아이를 먼저 돌봐야할지 청소를 먼저 해야 할지 모를 때가 있다”고 답변했다. “스스로 활동하지 못하고 생활 못하는 아이들, 환자와 고령의 어른들을 돌봐주는 것으로 알고 왔는데 한국에 와서 집안일을 해야 하니 당황스럽기만 하다”는 응답도 있었다. “병원에서 요양보호사의 일이라고 알고 왔는데 그게 아니었다”거나 “정부는 우리가 돌봄노동자라고 말했고 집안일이 포함되어 있다고 했다”는 다른 답변과 충돌되기도 한다. 정부 간 협정에 따른 내용을 제대로 인지하고 있는 경우도 있지만, 완전히 다른 이야기를 하는 경우도 있었다.

같은 조사 결과에 따르면 자격증 취득에 4~6개월이 필요하고, 72~120만원의 비용이 들었다고 한다. 이수기간이 6~7개월인 경우도 있었다. 한국어 공부도 4개월 동안 평균 55만원이 소요되는 등 필리핀의 물가 기준으로 높은 비용을 지출한 것이다. 이 때문에 월급에 대한 기대치도 높았다. 그러나 정부가 인지하는 우려 중에 월급은 없었다. 높은 숙박비, 최소 근무시간의 미충족이 문제로 언급되기는 하였으나 월급을 직접적으로 거론하지는 않았다. 같은 조사 결과에서는 시급제, 적은 수입, 많은 공제항목에 대한 문제제기가 있었다. 동시에 월급에 만족한다는 응답도 있어 가사관리사 사이에서도 편차가 있는 것으로 보이기는 한다. 기대급여를 물었을 때는 “제조업과 같았으면 좋겠다”, “200만원 이상 받고 싶다”, “192~240만원”, “공제 후 190만원 받고 싶다” 등의 응답이 나왔다.

돌봄노동자 당사자에게 가장 중요한 이슈는 월급과 돌봄노동의 전문성에 대한 인정, 그리고 이에 맞는 일자리로 나타난다. 필리핀 정부는 돌봄노동의 전문성을 강조하면서 실제 현장에서 발생하는 가벼운 가사업무가 주는 혼동을 포착하지 못한다. 오히려 정부가 애로 사항이라고 생각했던 한국어 의사소통 문제는 조사 응답에서 보이지 않았다. 단체 채팅방으로 상시 소통한다는 정부와 돌봄노동자 사이의 다른 문제 인식을 보면, 정부가 강조하는 돌봄의 전문성은 인력 송출에 초점을 맞추어 또 다른 ‘슈퍼메이드’를 구성하는 전략이라는 의구심이 든다.5) 인력 송출 이후의 상황은 각자 저마다의 목적과 이유를 위해 열심히 일해야 하는 돌봄노동자에게만 닥친 현실인 것 같다.

제도화된 이주 채널에서 소외되는 노동자

필리핀 입장에서 시범사업은 한국에서 종종 참조되는 홍콩과 싱가포르와 비교했을 때 더 노동자 친화적인 방식으로 보일 수 있다. 한국에서는 2022년 6월부터 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」이 시행되면서 정부가 인증한 가사서비스 기관에서 가사근로자를 직접 고용하고 4대 보험을 적용하도록 했다. 그동안 개별 가정의 사적 고용으로 인해 보호 받지 못한 부분을 보완할 수 있게 된 것이다. 아직 갈 길이 멀지만 이러한 고용환경 개선은 필리핀 돌봄노동자가 가구의 사적 채용보다는 비교적 안전하게 일할 수 있는 배경이 되었다.

홍콩과 싱가포르에서 아이 돌봄과 가사라는 유사한 업무를 수행하는 가사노동자는 고용주와 함께 거주해야하기 때문에 자유도가 낮다. 한국에서는 관리업체가 제공하는 숙소에서 한 때 밤 10시 통금이 정해져 사생활 침해 논란이 있었지만 곧장 철회되었다. 홍콩과 싱가포르의 가사노동자가 경험하는 과중한 노동시간 문제도 한국에서는 다르게 나타난다. 정해진 최저시급이 있는 한국에서는 오히려 충분하지 않은 노동시간이 문제가 된다. 노동시간이 월급과 직결되면서 4/6시간 보다 8시간 전일제로 일하길 희망하는 모습도 나타났다.

홍콩은 별도로 정해놓은 가사노동자의 임금 기준이 있지만 현지인의 시급에 비하면 낮다. 싱가포르는 정해진 최저임금 자체가 없이 시장의 수요와 공급에 따라 고용주가 통상적으로 임금을 지불한다. 반면, 한국에서는 논란이 있지만 한국인과 같은 최저임금을 준수하고 있다.

필리핀 정부 관계자가 한국에 우호적인 데에는 기본적인 권리가 보장되는 노동환경에 있다. 이 때문인지 필리핀 정부와 현장에서 일하는 돌봄노동자 사이에는 유사하면서도 다른 문제의식이 자리 잡고 있다. 필리핀 정부는 돌봄노동자와 그들을 고용하는 한국인 가정 사이에서 주된 문제가 된 ‘가벼운 가사업무’를 쟁점으로 보지 않는다. 월급도 그렇다. 시범사업에서 최저임금 적용을 배제하자는, 실현되지는 않았지만 지속적으로 제기되었던 주장에도 반응하지 않는 듯했다. 협약에서 최저임금을 약속했기 때문에 지켜지리라는 믿음이 있을 수 있지만, 그렇다고 해도 크게 문제의식을 보이지 않는 것은 의아하다.

2024년 12월에 열린 시범사업에 대한 국제학술대회에서 홍콩과 필리핀에서 온 연구자들은 필리핀 정부에게 이미 해외로 송출한 이주노동자는 관심 밖이라고 비판했다. 인터뷰에 응한 필리핀 정부 관계자는 시범사업에서 해결 가능한 문제를 주로 언급하는 것으로 보였다. 월급에 대한 돌봄노동자의 우려는 정부 관계자와의 인터뷰에서 나타나지 않았다. 돌봄노동의 전문성은 대가로서의 월급과 연결되기보다는 일 자체의 속성에 초점이 맞추어져 있었다. 한국에서 진행되는 논쟁에 비판적이기보다는 관리 업체가 제공하는 서비스를 긍정적으로 평가하는 우호적인 태도를 보이기도 했다.

필리핀 정부에게 한국은 복지와 관련된 큰 이슈가 없는 협력국이다. 필리핀 시민사회와 돌봄노동자 당사자는 한국에서 제기되는 문제의식을 공유하지만, 정부는 그렇지 않은 경향을 보인다. 필리핀 시민사회의 목소리도 내부에서는 잘 드러나지 않는다. 시범사업을 둘러싼 필리핀 내부의 역동은 그다지 가시적이지 않다. 오랫동안 많은 국가와 제도화된 이주 채널을 구축해온 필리핀 정부에게 우호적으로 인식되는 한국의 상황은 시범사업의 지속에 영향을 미친 것으로 보인다. 당분간 시범사업이 지속될 예정인 가운데 해결되지 못한 문제는 돌봄노동자의 몫으로만 남았다.

* 각주

1) 이 글에서 돌봄노동자는 육아도우미, 가사도우미, 가사관리사, 가사근로자, 가사노동자 등 다양한 명칭으로 등장한다. 특정 명칭을 사용한 주체와 맥락에 따라서 저마다 다르게 표현한 것이어서 하나의 표현으로 통일하지 않고, 언급된 방식 그대로 표기한다. 필자들은 돌봄노동자와 가사관리사라는 두 가지 표현을 주로 사용한다. 필리핀의 입장에서는 공식명칭인 돌봄노동자라는 표현을 주로 사용하되, 시범사업이 언급된 맥락에서는 한국의 공식명칭인 가사관리사를 병용한다.

2) 고용노동부와 한국산업인력공단이 2024년 5월 발표한 “Announcement on the Implementation of the Pilot Project for Caregiver Recruitment.”

3) ) 유튜브 채널 지여니엘 <필리핀 가사도우미 리얼후기, 겟레디윗미 하며 실제 필리핀 내니 이용한 솔직한 후기, 진실 혹은 거짓! 어떤 게 소문이고 어떤 게 진짜인지!! 썰풀어요!> 영상(2024.12.11.)을 통해 고용주와 가사관리사가 영어로 소통하기도 한다는 것을 알 수 있다. 그러나 이 가정의 아이들이 너무 어려서 영어로 소통할 정도의 상황이 아니라는 점도 다양한 현장에서 나타날 수 있는 변수 중 하나이다.

4) 유튜브 채널 지여니엘 <필리핀 가사도우미 리얼후기, 겟레디윗미 하며 실제 필리핀 내니 이용한 솔직한 후기, 진실 혹은 거짓! 어떤 게 소문이고 어떤 게 진짜인지!! 썰풀어요!> 영상(2024.12.11.) 참고. 이 영상에 나온 가정에서 일하는 가사관리사는 32세로 세인트 오거스틴 간호대학에서 간병을 공부하고 간호사로 일한 경력이 있는 전문 돌봄노동자였다.

5) 2006년에 시작된 슈퍼메이드 또는 슈퍼내니 프로그램은 가사노동자 교육 프로그램이다. 해외에서 일하는 가사 노동자를 교육시켜 전문성을 높인다는 목표로 시작되었다. 요리, 기저귀 가는 법 등 유능한 가사노동자가 되기 위한 전문과정이다. 프로그램이 이주를 통해 여성에게 권한을 부여한다는 거짓된 희망을 퍼트리고, “가정의 하인”으로서 필리핀 여성을 공고히 한다는 비판이 있다(Joeberth 2006; Valerie 2012). 이 프로그램은 지금은 시행되지 않는 것으로 보인다.

* 참고문헌 및 출처는 원문을 참고바랍니다.

- 다음글

-

[34] 한국 동남아학계 후속세대 양성의 요람: 한국동남아연구소 연구회원 제도의 역사와 성과 | 부경환동남아연구소 2025-06-04 17:16:58.0

- 이전글

-

[32] 캄보디아의 비전염성질환(NCD) 개선을 위한 한국국제협력단(KOICA)의 민간협력사업과 그 의미 | 황옥남, 양영란, 유승완, 김현승동남아연구소 2025-03-24 11:52:05.0