- 작성일

- 2025.08.05

- 수정일

- 2025.08.05

- 작성자

- 동남아연구소

- 조회수

- 479

[39] 아세안 그린전환, 지속가능한 경제성장의 동력인가? | 고영경

![[39] 아세안 그린전환, 지속가능한 경제성장의 동력인가? | 고영경 첨부 이미지](/sites/jiseas/atchmnfl/bbs/2245/thumbnail/temp_1754362901098100.png)

초록

이 글은 아세안의 그린전환이 실질적인 경제성장 동력이 될 수 있는지, 이를 위해서는 어떤 조건이 충족되어야 하는지를 분석한다. 기후위기와 글로벌 환경규제 강화 속에서 아세안은 탈탄소 경제로의 전환이라는 구조적 도전에 직면하는 동시에, 중간소득 함정이라는 내부 과제도 안고 있다. 이러한 이중 과제 속에서 그린전환은 새로운 성장전략으로 주목받고 있다. 이 글은 그린성장 이론, 포터 가설, 내생적 성장 이론 등 기존 논의를 바탕으로 아세안의 자원 기반, 정책 프레임워크, 산업 구조 등을 종합적으로 검토하였으며, 재생에너지 확대, 전력망 통합, 녹색산업 육성 등에서 나타난 가시적 진전과 함께 그 한계를 조명한다. 아세안은 세계 최고 수준의 태양광·지열 자원과 생물다양성을 바탕으로 2050년까지 수조 달러의 경제 효과와 수천만 개의 일자리 창출이 가능할 것으로 전망된다. 반면, 민간투자 부족, 기술역량 미비, 제도적 분절, 그린워싱 등은 여전히 이러한 전환을 제약하는 구조적 요인으로 작용하고 있다. 경제성장으로의 전환을 가속화하려면 제도적 장벽 제거, 녹색금융 활성화, 기술 생태계 조성 등 보다 체계적인 대응이 요구된다. 한국은 이 과정에서 기술 협력과 녹색금융 분야에서 전략적 파트너로 기여할 수 있는 여지를 갖는다.

기후위기가 글로벌 공통과제로 부상하면서 전 세계가 탈탄소 경제로의 전환을 가속화하고 있다. 아세안 지역은 이러한 전환의 최전선에 있다. 아세안은 연평균 5% 안팎의 경제성장을 기록하며 글로벌 경제의 핵심축으로 부상했지만, 미얀마, 필리핀, 인도네시아, 베트남 등은 기후변화에 가장 취약한 지역으로 꼽힌다. 아시아·태평양(ASEAN 포함) 지역은 2070년까지 고배출 시나리오(High-end emissions scenario) 아래에서 기후변화로 인해 GDP의 약 17%를 잃을 위험에 처해 있다(ADB 2024). 한편 EU의 탄소국경조정제도(CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), RE100(Renewable Electricity 100%) 확산 등 글로벌 환경규제 강화로 기존 수출 경쟁력도 위협받고 있다. 이러한 상황에서 그린전환은 선택이 아닌 필수가 되었다.

그런데 그린전환은 단순한 환경보호 차원을 넘어 새로운 성장동력이 될 수 있을까? 국제재생 에너지기구(International Renewable Energy Agency 2023)는 아세안의 그린전환이 2050년까지 GDP 13.1조 달러 증가를 가져올 것으로 전망했고, Bain & Company et al.(2025)는 2030년까지 1,200억 달러 가치 창출과 90만 개 일자리 생성이 가능하다고 분석했다.

본 연구의 핵심 질문은 “아세안 그린전환이 지속가능한 경제성장 동력이 되기 위한 조건은 무엇이며, 현재 그 조건들이 어느 정도 충족되고 있는가?”이다. 본 연구는 그린전환과 경제성장 간의 이론적 연관성을 검토하고, 아세안의 그린전환 잠재력과 필요성을 분석한 후, 현재까지의 실제 성과를 평가하여 성장동력으로서의 현실성을 진단한다. 마지막으로 잠재력 실현을 제약하는 핵심 요인들을 파악하여 조건부 성장동력론의 정책적 시사점을 제시한다.

그린전환과 경제성장: 이론적 토대

지속가능성은 오늘날 경제·사회·환경 전반에서 핵심 의제로 떠올랐으며, 기후위기의 심화는 경제 시스템의 근본적 전환을 요구하고 있다. 이에 따라 ‘녹색경제(green economy)’와 ‘순환 경제(circular economy)’ 개념이 부상하고 있으며, 이는 그린전환의 핵심 방향을 형성하고 있다. 녹색경제는 환경보호를 전제로 하면서도 경제성장과 고용, 사회적 포용성을 함께 추구하는 발전 전략으로, 온실가스 감축과 생태계 보존, 자원 효율화 등을 통합한 구조적 전환을 지향한 다(UNEP 2011). 순환경제는 자원의 투입과 폐기를 최소화하고 자원 가치를 최대한 오래 유지하는 방식으로, 녹색경제의 핵심 구성요소로 간주된다(Ellen MacArthur Foundation 2015; UNEP 2015).

(1) 그린 성장 이론

그린 전환의 이론적 토대로서 ‘녹색성장(green growth)’ 개념이 제시된다. 녹색성장은 환경적 지속가능성을 유지하면서도 경제성장을 동시에 추구할 수 있다는 접근으로, 환경투자가 혁신을 자극하고 생산성을 높여 장기 성장에 기여할 수 있음을 강조한다(OECD 2014). 이는 기존의 성장-환경 간 대립 구도를 넘어서기 위한 이론적 시도로, 특히 기술혁신을 통해 환경 부담을 늘리지 않으면서도 경제성장을 달성할 수 있다는 ‘탈동조화(decoupling)’ 가능성을 전제로 한다.

포터 가설(Porter Hypothesis)은 이러한 논의를 뒷받침하는 대표적 이론으로, 환경 규제가 오히려 기업 혁신을 유도하고 경쟁력을 높일 수 있다는 점을 강조한다(Porter & Van der Linde 1995). 이 가설의 ‘약한 버전(weak version)’은 환경 규제가 친환경 기술개발 및 기업의 생산성을 어느 정도 높일 수 있다는 주장이고, ‘강한 버전(strong version)’은 이러한 효과가 더 나아가 산업 전체의 경쟁력과 경제적 성과까지 장기적으로 향상시킨다는 점을 강조한다. 다수의 실증연구들은 환경정책이 친환경 기술개발을 촉진하고 산업 성과를 개선할 수 있음을 입증하고 있다. 특히 시장 기반 규제와 유연한 정책설계가 이러한 효과를 극대화한다는 측면에서 정책설 계의 중요성이 강조된다(Ambec et al. 2013; Lanoie et al. 2011; Albrizio et al. 2017).

한편, 내생적 성장이론(endogenous growth theory)은 기술·지식·인적자본이 경제성장의 내 재적 동력임을 강조하며, 녹색성장의 이론적 근거를 제공한다(Aghion & Howitt 1998). 이 관점에서 탄소세, 환경규제, 정책 인센티브 등은 친환경 R&D를 촉진하여 지속가능성과 생산성을 동시에 향상시킬 수 있다. 이는 환경정책이 단순한 규제를 넘어 장기 성장전략으로 기능할 수 있음을 의미한다(Hallegatte et al. 2012; Acemoglu et al. 2012).

물론 이러한 논의에 대한 비판적 시각도 존재한다. Hickel과 Kallis(2019)는 ‘절대적 탈동조화’가 현실적으로 달성된 사례가 거의 없다고 주장하며, 성장 자체를 넘어서려는 ‘포스트 성장’ 모델의 필요성을 제기한다. 그럼에도 불구하고 녹색성장은 혁신경제학, 환경경제학, 녹색 케인스주의 등 다양한 이론과 정책의 교차지점에서 중요한 담론으로 기능하고 있으며, 특히 ‘정의로 운 전환(Just Transition)’1)을 통해 사회적 수용성과 제도 기반을 확보하는 방향으로 진화하고 있다(Jacobs 2013).

이론적 논의는 실증연구를 통해 점점 보완되고 있다. 탄소세, 규제, 친환경 투자 등은 단기적으로 산업 전환의 비용을 수반할 수 있으나, 장기적으로는 고용 증가, 생산성 제고, 혁신 유인이라는 긍정적 효과를 가져올 수 있음이 다수의 연구에서 확인되었다(Fankhauser & Jotzo 2017; Zhang et al. 2021; OECD 2023b). 특히 재생에너지 및 녹색 금융, 디지털 기술, 핀테크의 결합은 자원 효율성과 투자 효과를 제고하는 데 핵심적 역할을 하고 있으며, 이는 아세안과 같은 신흥국 맥락에서도 점점 더 중요해지고 있다(Zhang & Sun 2024; Deng et al. 2023; Xu et al. 2023).

(2) 그린전환의 경제적 효과: 실증연구와 사례

그린전환의 경제적 영향에 관한 연구는 단기적 비용과 장기적 이점을 모두 보여주며 광범위 하게 이루어졌다. 단기적으로는 탄소세와 환경 규제로 인해 일부 산업의 생산성 감소, 소비 패턴 변화, 그리고 특정 부문의 고용 조정 등의 비용이 발생할 수 있다는 것이 실증적으로 확인되었다(Metcalf & Stock 2020; Andersson 2019; Yamazaki 2017; Dechezleprêtre et al. 2018). 특히 Yamazaki(2017)는 탄소세가 제조업 생산과 고용에 미치는 단기적 영향을 분석했으며, Dechezleprêtre et al.(2018)은 환경 정책이 기업 경쟁력에 미치는 초기 비용을 실증적으로 제 시했다. 반면, 장기적으로는 저탄소 기술 개발, 녹색 인프라 투자, 그리고 환경 혁신이 생산성 향상, 고용 창출, 경제 성장을 촉진한다는 것이 다양한 연구를 통해 입증되었다(Fankhauser & Jotzo 2017; Zhang et al. 2021; Li et al. 2023; Rubashkina et al. 2015; Wang & Shao 2024). Zhang et al.(2021)은 중국의 녹색 전환 정책이 혁신과 생산성 개선을 통해 경제 성장 으로 연결됨을 실증적으로 보여주었으며, Rubashkina et al.(2015)은 환경 정책이 제조업체의 혁신 활동과 생산성에 긍정적 영향을 미친다는 포터 가설을 지지하는 증거를 제시했다. 특히 Wang & Shao(2024)는 중국의 녹색금융 정책이 기업 투자 효율성을 향상시키고 자원 배분의 최적화를 통해 경제적 성과를 개선한다는 점을 입증했다. OECD(2023b)의 최신 데이터 역시 녹색 정책이 재정 안정성과 고용 증대에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 뒷받침한다.

그린 전환의 핵심 동력은 기술혁신과 금융지원의 상호작용에서 나온다. 기술혁신 측면에서 살펴보면, 엄격한 환경 규제는 기업의 녹색 혁신을 유도하여 지속가능한 발전의 토대를 마련한다(Duran & Saqib 2024; Qu et al. 2020). 이러한 환경 정책과 녹색기술의 도입은 CO₂ 배출 감축과 그린 성장을 동시에 달성하는 것으로 입증되었다(Liu et al. 2010; Sun et al. 2022). 더 나아가 디지털화는 데이터 기반 의사결정을 통해 에너지 효율성을 개선하고 자원 할당을 최적화 함으로써 이러한 기술혁신의 효과를 극대화한다(Xu et al. 2023). 녹색 금융은 기업의 기술 혁신 투자를 촉진하고 자원 효율성을 개선함으로써 그린전환을 가속화한다(Zhang & Sun 2024; Phan 2024). 특히 핀테크와 재생에너지 채권 등 혁신적 금융 수단들은 친환경 프로젝트로의 자본 배분 효율성을 제고한다 (Zhong et al. 2024; Deng et al. 2023).

(3) 동남아 및 개도국에서의 녹색 성장

사회경제적 차원에서는 불평등 감소와 환경 목표를 조화시키기 위한 포용적 전략이 중요하며, 즉각적인 빈곤 완화와 장기적 지속 가능성을 균형 있게 다루는 글로벌 원조 전략이 필요하다. 개발도상국의 사례들은 성공적인 그린전환의 가능성을 보여준다. 중국은 제11차 5개년 계 획(2006-2010) 기간 동안 GDP 단위당 에너지 소비를 20% 줄이는 성과를 거두었으며, 케냐는 2008년부터 도입한 발전차액지원제도로 소득과 고용을 증대시켰다. 또한 브라질의 쿠리치바 모델은 혁신적인 도시 계획을 통해 일자리를 창출한 것으로 평가된다(UNEP 2010). 세계은행은 개발도상국에서 청정에너지 전환이 에너지 산업뿐만 아니라 경제 전반의 GDP와 고용을 증가시키는 효과가 있다고 분석하며, 특히 전력망 신뢰성 강화와 에너지 효율화가 경제 성장과 일자리 창출에 매우 효과적인 정책수단이라고 강조한다(World Bank 2023a).

동아시아 12개국(2000~2022년)을 대상으로 수행된 실증 연구에 따르면, 그린금융 비중이 1%p 증가할 때 화석연료 효율성 지표가 평균 0.16% 개선되는 것으로 나타났다(Zhang et al. 2024). 이 결과는 금융 부문의 녹색자본 공급 확대가 에너지 효율성과 탈탄소화에 실질적 영향을 미침을 시사한다. 특히 싱가포르와 말레이시아와 같이 금융 인프라가 발달한 국가들은 그린 금융 확대를 통해 에너지 집약도를 낮추고 지속가능한 성장 잠재력을 높일 수 있다. 케냐와 우간다 사례는 지역 맞춤형 녹색금융 정책과 기술 이전이 경제적 편익과 고용 창출에 기여할 수 있음을 보여준다(UNEP 2023b; World Bank 2023b). 이는 그린전환 정책의 효과가 국가별 금융 인프라 수준과 지역 맞춤형 전략에 따라 다르게 나타날 수 있음을 시사한다.

일자리 창출도 중요한 결과로, 재생에너지 프로젝트는 건설 기간 동안 고품질 임시 일자리를 창출할 뿐만 아니라 공급망을 통해서도 간접 일자리를 유발한다(IRENA 2023a; Wei et al. 2010; Rutovits et al. 2020). 또한 에너지 투자에 따른 경제 활동 증가로 ‘유발 일자리(induced jobs)’가 만들어지며, 이는 에너지 부문을 넘어 경제 전반에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다(장창선 외 2015). 그러나 성공적인 전환을 위해서는 노동력 재교육과 정책 지원이 필수적이며, 화석연료 부문에서 재생에너지 부문으로의 고용 이동이 자동적으로 이루어지는 것은 아니다(ILO 2018; OECD 2023a; Pai et al. 2020).

아세안 그린전환의 배경과 필요성

(1) 기후위기에 대한 취약성

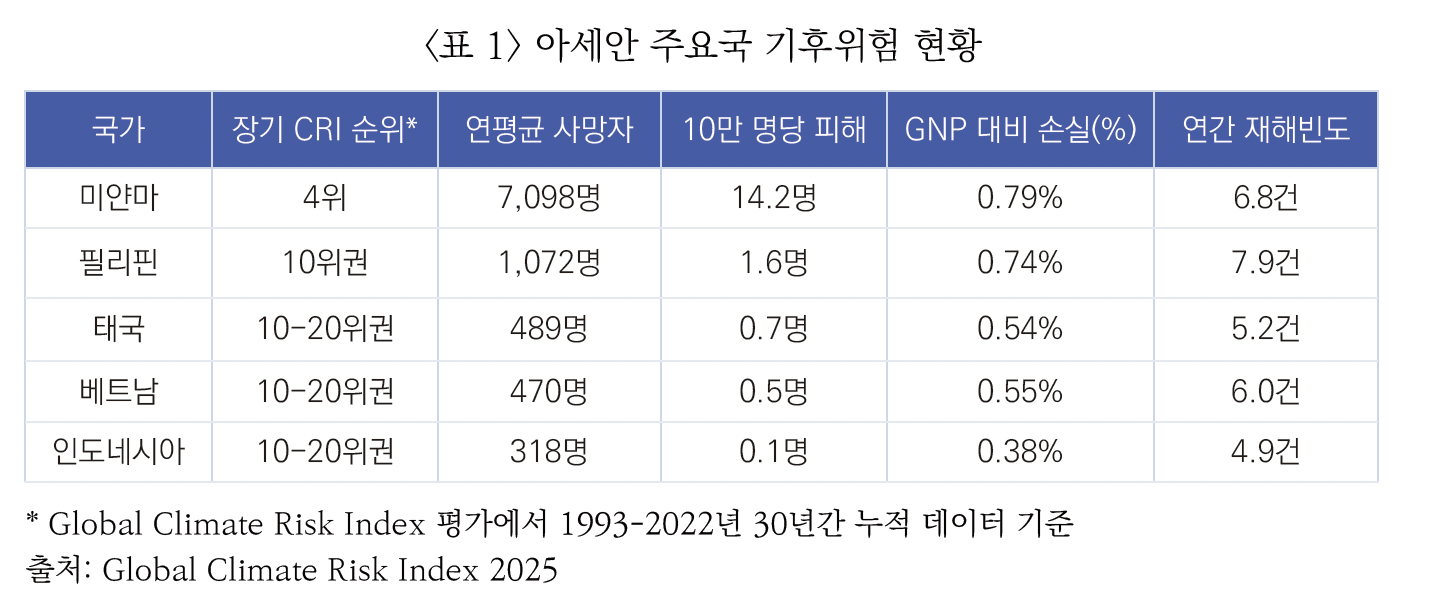

아세안은 기후변화 피해에 가장 취약한 지역 중 하나다. <표 1>에서 보듯이 미얀마, 필리핀, 태국 등은 세계기후위험지수 상위권에 위치하고 있다. ADB(2025c)에 따르면 지역 온도 상승이 글로벌 평균의 2배 속도로 진행되고 있으며, 해수면 상승으로 해안 인구의 70%가 위험에 노출 되어 있다. 구체적 피해 규모도 심각하다. 2023년 대기오염으로 50만 명이 사망했고, 극한 기상으로 연간 1,600억 달러의 경제 손실이 발생했다. 현재 아세안의 기후 공약 중 75%가 목표 달성에 불충분한 상황이다.

(2) 글로벌 환경규제 강화와 무역환경 변화

국제사회는 기후변화 대응을 위해 무역과 환경을 직접 연계하는 정책을 강화하고 있다. 특히 EU는 수입 상품의 탄소배출량과 환경 기준을 엄격히 평가하여 실질적 규제 조치로 활용하고 있다. EU의 탄소국경조정제도(CBAM), RE100 캠페인, 공급망 실사지침(CS3D) 등은 아세안 수출 상품에도 점차 적용될 예정이다. 이러한 “브뤼셀 효과”는 EU 규제가 글로벌 무역 표준으로 확산되는 현상을 의미한다. 파리협정 이후 탄소중립 목표에 동참하는 국가가 증가하면서 탄소발자국, 온실가스 감축 등 환경 관련 무역규제 항목도 지속적으로 늘어나고 있다.

아세안의 높은 화석연료 의존도(75%)는 특히 EU CBAM에 취약한 구조다. 글로벌 가치사슬(GVC, Global Value Chain)에 깊이 편입된 아세안 기업들은 친환경 기준 미달 시 시장 진입 제한, 수출 감소, 추가 비용 부담에 직면할 수 있다.

(3) 새로운 성장동력으로서의 그린전환

아세안 국가들은 지난 수십 년간 괄목할 만한 경제성장을 이뤘지만, 현재 중간소득 함정(middle-income trap)에 직면한 상황이다. 예를 들어, 말레이시아는 1970년대부터 2023년까 지 상위 중간소득국가2) 범주에 머물러 있으며, 태국은 하위 중간소득을 벗어났으나 고소득 진입은 요원하다. 베트남과 필리핀은 여전히 하위 중간소득 구간에 정체되어 있다.

중간소득 함정은 총요소생산성(TFP, Total Factor Productivity)3) 증가율 둔화에서 비롯 된다. ADB(2017)에 따르면 동남아시아 주요국의 TFP 증가율은 1990년대 연평균 2.1%에서 2010년대 1.2%로 감소했다. 이는 요소 투입 중심에서 생산성 중심 성장으로 전환하지 못했기 때문이다(Eichengreen et al. 2012).

아세안 국가들이 겪는 기존 성장모델은 세 가지 한계를 안고 있다. 첫째, 중국과 인도의 부상으로 아세안의 저임금 제조업 경쟁력이 약화되고 있으며, “조기 탈산업화” 위험에 직면했다(Felipe et al. 2012). 둘째, 팜오일, 고무, 광물 등 천연자원 의존은 가격 변동 취약성과 “자원의 저주” 문제를 심화시킨다(Sachs & Warner 2001). 셋째, 아세안은 R&D 투자 비중이 GDP의 0.2~0.6%로 OECD 평균(2.4%)에 크게 미달하여 혁신 역량이 부족하다(UNESCO 2023). 이러한 구조적 한계 속에서, 그린전환의 기회는 새로운 성장 패러다임을 모색할 수 있는 전략적 기회를 제공한다. Rodrik(2013)의 구조적 전환 이론에 따르면, 그린전환은 산업구조 고도화와 생산성 향상, 동시에 신산업 육성까지 달성할 수 있는 효과적인 수단이 될 수 있다. 실제로 기술혁신을 통한 생산성 제고(Aghion et al. 2016), 재생에너지·순환경제 등 고부가가치 신산업 창출(예: 재생에너지 부문 임금은 기존 에너지 산업 대비 약 30% 높음, IRENA 2023a), 자원 효율성 의 획기적 개선(순환경제로 40% 향상, Ellen MacArthur Foundation 2019) 등이 가능하다. 또한, 농촌 지역의 소규모 재생에너지나 생태관광 개발 등은 포용적 성장에도 기여할 수 있으며, EU 그린딜과 미국 IRA 등 글로벌 친환경 정책 확산은 아세안이 자국 산업의 경쟁력과 역할을 강화할 수 있는 가능성을 열어준다.

아세안 그린전환의 잠재력

(1) 세계 최고 수준의 재생에너지 자원

아세안(ASEAN)은 평균 일사량이 m²당 하루 5~6kWh에 달하는 등 세계적으로 뛰어난 태양광 발전 여건을 갖추고 있다(SolarPower Europe 2023). 현재 아세안의 태양광 발전 설비용량 은 약 40GW 수준이지만, 여러 국제기구와 연구기관들은 2030년까지 최대 220GW까지 확장될 수 있다고 전망한다(Ember 2024; IRENA 2023b; ASEAN Centre for Energy 2023). 이는 기존 대비 5배 이상의 성장 잠재력이며, 단독 태양광만으로도 아세안 전체 전력 수요의 20% 이상을 감당할 수 있을 만큼 높은 기술적 가능성을 시사한다(IEA 2024). 지열 부문에서는 인도네시 아가 약 29GW로 세계 지열 자원의 약 40%를 차지하고 있고, 필리핀 역시 4GW에 달하는 매장량을 보유하고 있다(ASEAN Centre for Energy 2023; Eavor 2024). 그러나 지금까지 실제 개발율은 10% 미만에 머물러 있어, 향후 재생에너지 확대의 여지는 매우 크다(Ember 2024).

(2) 생물다양성과 자연조건

아세안(ASEAN)은 전 세계 생물종의 약 18~20%가 서식하는 생물다양성의 보고로, 지구촌 핵심 생태계가 집중된 지역이다. 열대우림(전세계의 약 15%), 맹그로브(33%), 산호초(35%) 등 대 표적인 글로벌 생태계의 상당 부분이 이 지역에 분포해 있다(ASEAN Centre for Biodiversity 2023; UNEP 2023a). 이러한 생태계가 제공하는 서비스의 연간 경제적 가치는 최소 1,720억 달러에 달하며, 이는 아세안 지역 GDP의 약 5~8%에 해당한다(ADB 2022).

아세안은 또한 연간 6억~7억 톤 CO₂e에 이르는 탄소 흡수 잠재력을 가진 자발적 탄소시장의 중심지이지만, 실제 인증·발행량은 2,000만 톤 내외로 전체의 약 3% 수준에 머물고 있어 활용상의 간극이 크다(IEA 2024; Verra 2023). 특히 동남아시아 이탄지(泥炭地, Peatland)의 복원 사업은 탄소 감축, 생물다양성 회복, 지역경제 활성화 등 삼중의 효과를 기대할 수 있다(ADB 2022; FAO 2023). 이탄지 복원을 통해 대기 중 탄소를 대량 흡수하고, 멸종위기종의 서식지를 회복함과 동시에 습지 친화 작물 재배(팔루디컬처)와 생태관광 등 대체 소득원 창출이 가능하다. 추가로, 산불 예방 효과로 연간 수억 톤의 탄소 배출을 방지하고, 홍수·가뭄 등 자연재해 위험을 낮추어 지역사회의 회복력 강화에도 기여한다(ASEAN Centre for Biodiversity 2023).

아세안의 그린전환 현황과 성과

(1) 정책프레임워크의 진화

2025년 현재, 아세안 10개국은 모두 파리협정에 가입하고 국가 온실가스 감축 목표(NDCs)를 수립·갱신하는 한편, 2050년에서 2065년 사이 탄소중립(Net Zero) 실현을 공식적으로 선언하였다. 각국은 독자적 정책뿐만 아니라, 「아세안 탄소중립 전략」을 통해 재생에너지 확대, 그린산업 육성, 전력망 연계, 탄소시장과 녹색금융 등 8대 협력 전략을 추진하며 역내 경제공동체(AEC)와의 연계도 강화하고 있다(ASEAN Secretariat 2023).

2025년에는 이러한 전략이 질적으로 고도화되었다. 『아세안 기후변화 전략실행계획 (ACCSAP, ASEAN Climate Change Strategic Action Plan) 2025–2030』에서는 감축 목표 (NDCs) 이행, 민관 파트너십 확대, 재원과 기술 역량 강화, 기후 거버넌스 구축 등 다양한 실천방안을 담고 있다(IGES 2025). 또한 「아세안 경제공동체 전략계획 2026–2030」에서는 ‘지속가능한 공동체’를 비전으로 삼아, 탄소감축·녹색금융·지속가능 공급망을 경제통합의 중심축으로 제시 하고 2030년까지 1조 달러 규모의 그린금융 유치와 1,200만 개 녹색 일자리 창출을 목표로 하고 있다(ASEAN Secretariat 2025).

(2) 에너지 전환

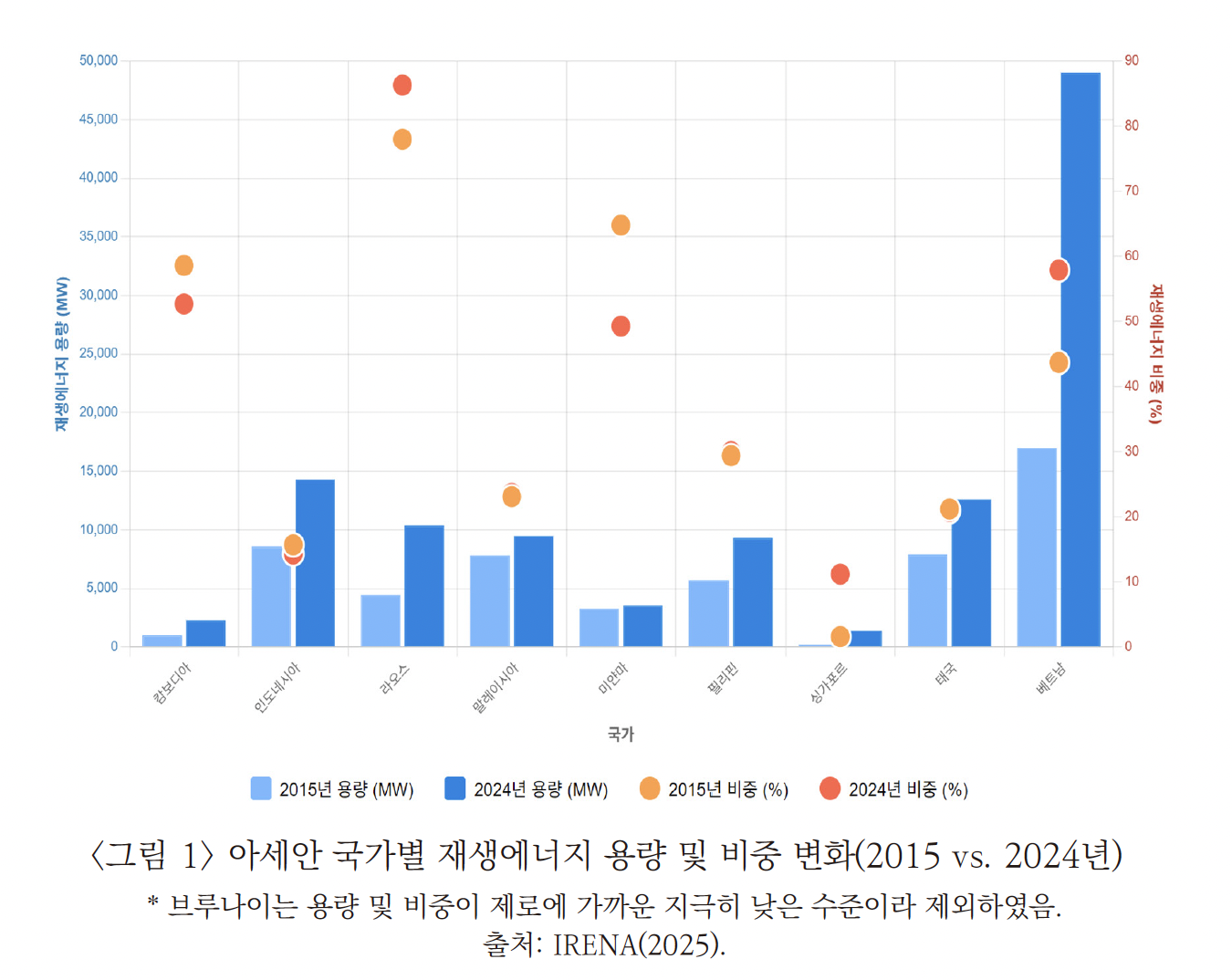

아세안의 압도적 재생에너지 잠재력은 정책 추진과 민간투자를 통해 가시적 성과로 나타나고 있다. 2025년 현재 아세안(ASEAN) 발전 설비의 41.5%, 1차 에너지의 16%를 재생에너지가 차지하고 있으며, 이는 2015년 대비 두 배 이상 증가한 수치다(Ember 2025; IRENA 2025). 태양광과 지열의 경우 각각 기술적 잠재력의 18%, 9%만이 활용되고 있어4) 확장 여지가 크다 (ASEAN Centre for Energy 2023).

주요국별로 살펴보면, 베트남은 발전차액지원제도(FIT) 등 정부 인센티브 정책을 적극 도입하여 태양광 및 풍력 발전이 급속히 확대되었고, 2024년 기준 저탄소 에너지(수력 31%, 태양광·풍력 등 13%)가 전체 전력의 44%를 차지한다. 전체 발전 설비 중 재생에너지 비중도 26%(82,287MW 중 21,447MW)이며, 2025년에는 태양광 설치 용량이 16GW에 이를 전망이다(Ember 2025). 필리핀 역시 태양광과 풍력 발전 위주로 2025년까지 2.2GW의 신규 설비를 도입해 전체 발전에서 재생에너지 비중이 15.6%에 도달할 것으로 예상된다. 라오스의 경우, 풍부한 수력 자원을 바탕으로 전체 발전량의 90% 이상을 수력발전으로 공급하고, 잉여 전력을 역내로 수출함으로써 ‘동남아시아의 배터리’ 역할을 수행하는 등 국가별 자원구조와 정책에 따라 다양한 전환 모델이 전개되고 있다(ASEAN Centre for Energy 2023). 한편, 아세안 회원국 중 재생에너지 자원이 상대적으로 제한적인 싱가포르는, 지붕형 및 수상 태양광 등 자체 발전 설비 투자를 확대하는 동시에, 아세안 역내 전력망(APG) 연계를 통한 신재생에너지 전력 수입을 활발히 모색하고 있다. 실제로 싱가포르는 2035년까지 전체 전력 중 재생에너지(주로 수입) 비중을 40%까지 확대한다는 목표를 내세우며, 역내 에너지 협력과 전력망 연계의 중요성을 강조한다 (ASEAN Centre for Energy 2023).

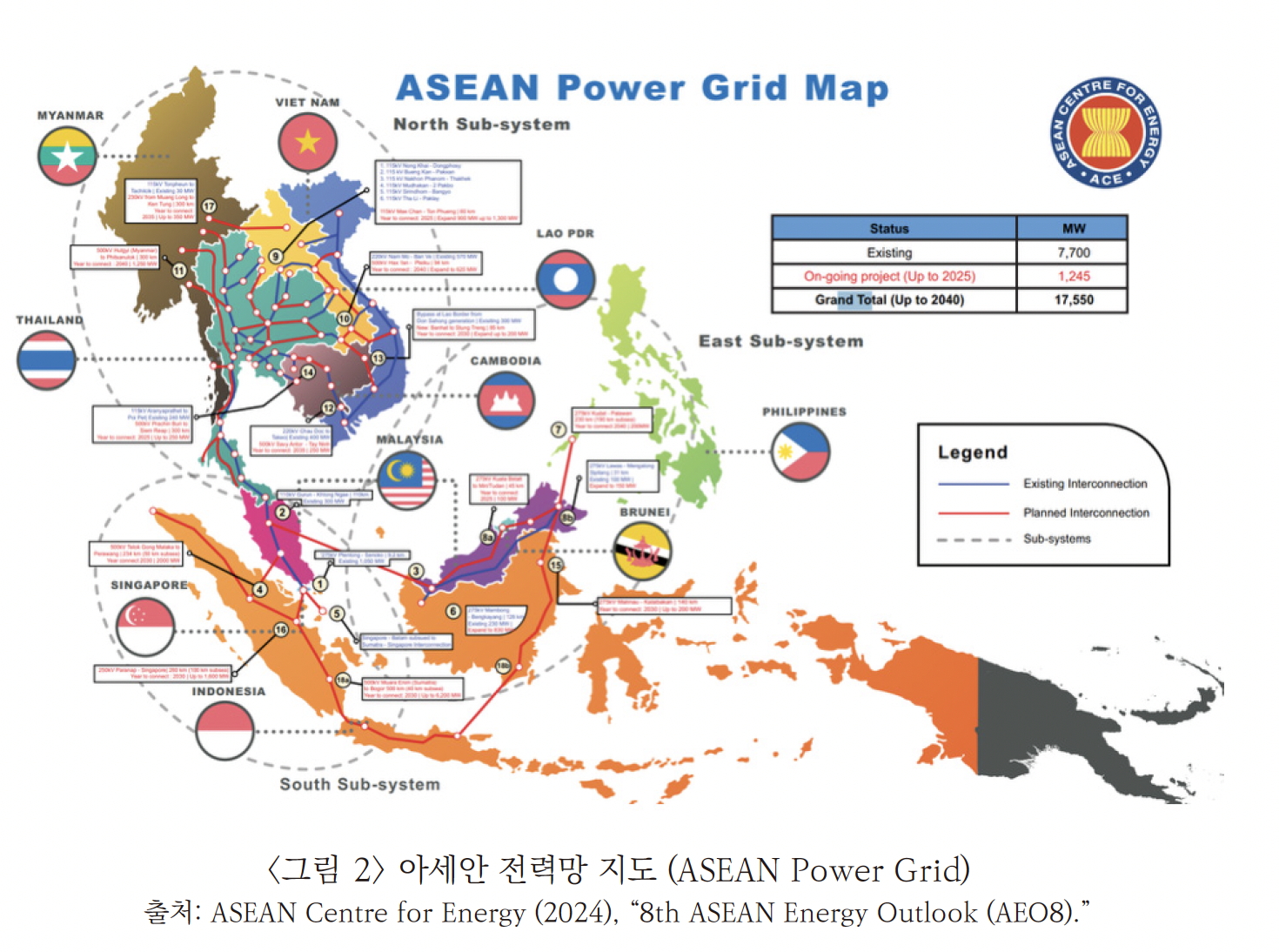

아세안 녹색 혁신의 가장 핵심적인 플랫폼인 ASEAN 전력망(APG, ASEAN Power Grid)5) 프로젝트는 18개 국제 전력망 프로젝트 중 8개가 이미 완공되어 상업 운전 중이며, 실질적인 국가 간 전력거래를 실현하고 있다. 가장 대표적인 성과는 라오스-태국-말레이시아-싱가포르 전력 통합(LTMS-PIP) 프로젝트로, 2022년 6월 아세안 최초로 4개국 간 대규모 전력 전송에 성공 하였다. 현재 라오스 수력으로 생산된 전력 최대 100MW를 싱가포르까지 실시간 송전하고 있으 며, 2030년 300MW 목표 달성을 위해 송전량을 점진적으로 확대하고 있다. APG 사업의 본격 추진으로 역내 전력 시스템의 통합과 장거리 송전 효율화가 가속화되고 있다. 이에 따라 2035년까지 누적 비용이 100억~150억 달러 절감되고, 2040년 공동 전력조달 체계가 구축되면 투자비가 7.5~10% 감소하는 등 다양한 경제적 편익이 추정된다(IEEJ 2025; ADB 2025a). 또한 TZ-APG 시뮬레이션 결과에 따르면, APG가 확대될 경우 2035년에는 전체 발전설비 규모가 7.5% 줄고, 배터리저장 및 가스발전 투자비가 절감되며, 시스템 총비용이 2% 이상 감소하는 효과가 기대된다(TransitionZero 2025). 이와 같은 전력망 연계를 통해 라오스의 잉여 수력이 태 국, 말레이시아, 싱가포르 등 에너지 수요국으로 효율적으로 공급되고 있다. 앞으로 2030년까지 24GW의 태양광과 5.6GW의 풍력 등 재생에너지 자원이 전력 그리드에 연동되어 시장에서 적극적으로 활용될 것으로 전망된다. 2040년에는 아세안 전체의 전력 연결 용량이 17,550MW, 송전선 연장거리는 2,824km에 달할 것으로 보인다(ASEAN Centre for Energy 2024; Ember 2025).

인도네시아 정부와 현지 언론 보도에 따르면 공정에너지전환 파트너십(JETP)은 2030년까재생에너지 발전 비중 44% 달성을 목표로 하며, 2025년 7월 기준 약 13억 달러의 실제 투자를 유치하고 60억 달러 규모의 추가 투자 파이프라인이 확보된 것으로 나타났다(Indonesia Business Post 2025/07/25). 태국 정부 공식 발표에 따르면 Bio-Circular-Green(BCG) 모델은 에너지·자원 효율, 순환경제, 재생자원, 생명과학 기반 혁신을 연계하여 농업 생산물 부가가치 향상과 청정에너지 및 지속가능 관광 등 신산업 육성을 동시에 추진하고 있다(Thai Ministry of Foreign Affairs 2025/02/15).

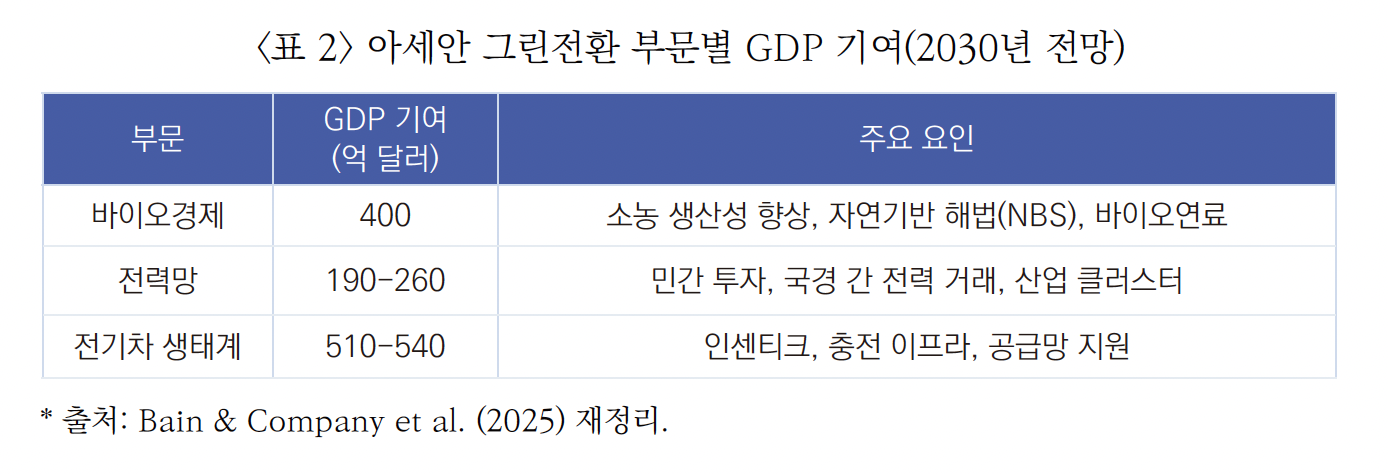

(2) 신산업 생태계의 부상: 전기차 & 바이오

아세안(ASEAN) 지역의 4륜 전기차(EV) 판매 비중은 약 15% 미만으로, 이는 중국의 25~30% 에 비해 낮은 수준이다. 한편, 베트남은 2륜 전기차 시장에서 8~13%의 점유율로 선도적 입지를 보이고 있다. 2030년 아세안 전체 차량 판매는 2,100만 대로 증가할 전망이며, 전기차 생태계는 수요 인센티브(470~480억 달러), 공급 지원(20~30억 달러), 충전 인프라(20~30억 달러) 등 다양한 정책을 통해 총 510~540억 달러의 GDP 기여가 예상된다. 특히 태국, 베트남, 인도 네시아를 중심으로 충전 인프라 확충과 EV 제조 클러스터 조성이 병행되고 있다. 또한, 동남아시아는 부(wealth)의 30%가 자연자본에서 비롯되고, 노동력의 25~35%가 농업에 종사하는 등 고유의 구조적 특성을 바탕으로 바이오경제가 부상하고 있다. 소농 생산성 향상(110억 달러), 자연기반해법(NBS 20억 달러), 지속가능한 바이오연료(270억 달러)를 포함한 바이오경제 활성화는 총 400억 달러 이상의 GDP 기여 효과를 가져올 것으로 기대된다(Bain & Company et al. 2025).

(3) 민간투자와 일자리: 녹색 전환의 실물경제 효과

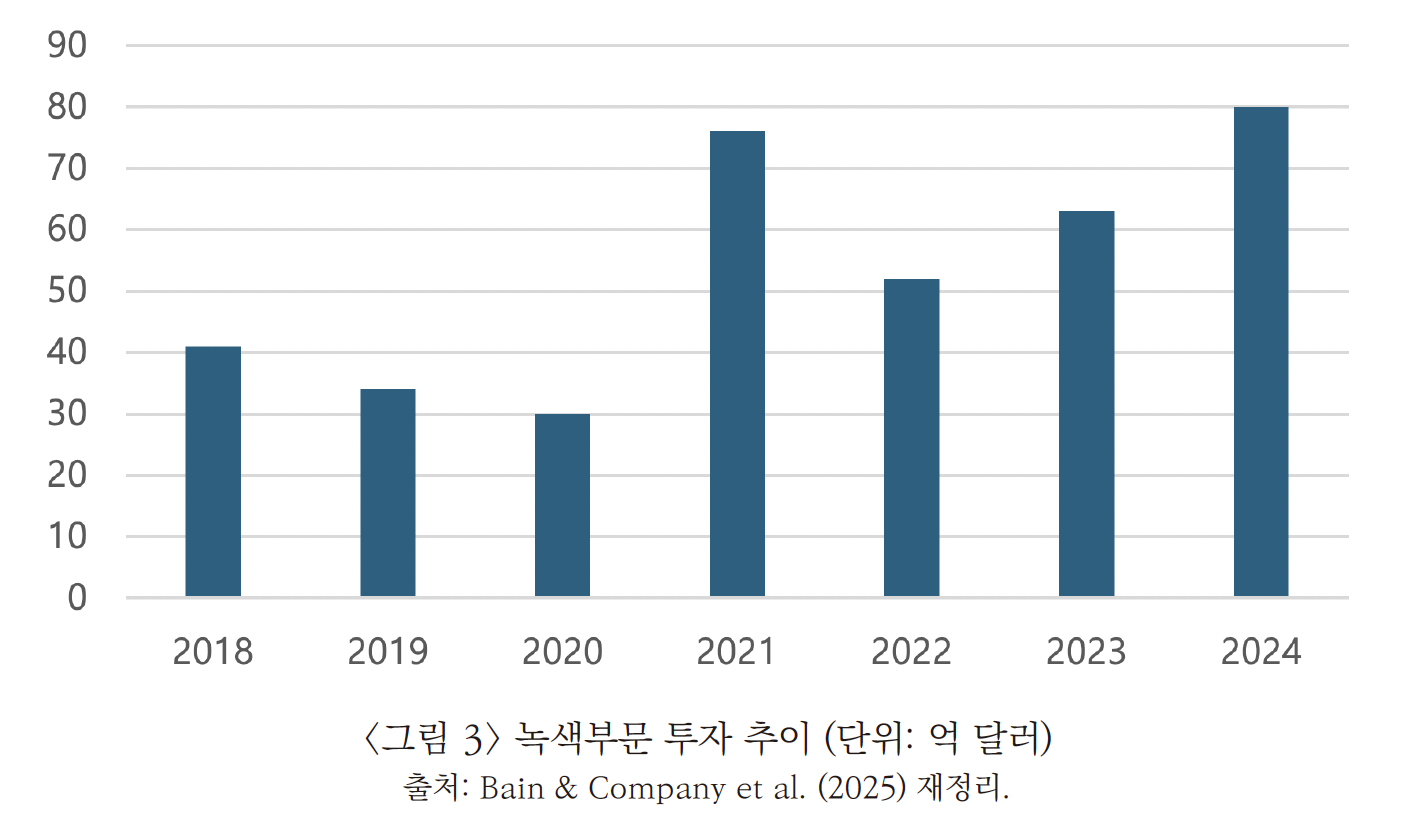

2023~2024년 아세안(ASEAN) 지역의 민간 녹색투자는 약 80억 달러로, 전년 대비 40% 이상 증가하였으며, 싱가포르와 말레이시아의 투자 증가율은 각각 194%와 124%를 기록하였다. 투자 분야도 전력, 전기차, 스마트 그리드, 순환경제 등으로 다변화되고 있지만, 2030년까지 매년 500억 달러의 투자 격차가 있어 추가적 민간 투자 유치가 필요하다(Bain & Company et al. 2025).

ASEAN은 최근 녹색채권, 탄소시장 연계, 블렌디드 파이낸스(Blended Finance) 등 제도를 빠르게 도입하며 녹색 금융 기반을 확장하고 있다. 특히 싱가포르는 자국의 탄소세와 탄소신용 인증제도를 역내 표준으로 확장하려 하며, 탄소가격 기반 산업구조 개편도 추진 중이다. 아세안 전체적으로 보면, 녹색전환은 실질적인 일자리 증가 효과도 가져올 전망이다. IRENA(2023a, 2024)는 재생에너지와 에너지효율 분야의 고용이 빠르게 증가하고 있으며, 이는 에너지전환 과 정에서 발생할 수 있는 화석연료 산업 일자리 손실을 충분히 상쇄하고도 남을 것으로 분석한다.

특히 ISRG(2024)는 재생에너지 투자 100만 달러당 창출되는 일자리 수가 전통 연료 부문에 비해 약 5배에 이른다고 평가하였다. 실제로 베트남의 경우, 2018년부터 2023년까지 태양광 산 업에서만 7만 개 이상의 신규 일자리가 창출되는 등 다양한 국가에서 녹색산업이 고용시장에 미치는 효과가 점차 가시화되고 있다. 이러한 근거들은 아세안 녹색전환 정책의 실질적 경제효과 와 포용적 성장 가능성을 뒷받침한다(Bain & Company et al. 2025; IRENA 2023a; ISRG 2024).

아세안의 그린전환은 국가별 정책에서 지역 통합 전략으로 진화하며 가시적 성과를 보이고 있다. 재생에너지 비중의 두 배 증가, 민간투자의 급격한 확대, 새로운 산업 생태계의 부상 등은 전환의 모멘텀을 보여준다(ASEAN Centre for Energy 2025). 특히 단일 기술이나 부문에 집중되지 않고 산업·전력망·교통·금융 등 다양한 시스템의 병행 전환이라는 특징을 보이며, 이는 아세안의 다양성과 상호보완성을 활용한 접근법으로 평가된다. 그러나 연간 500억 달러의 투자 격 차, 국가 간 재생에너지 도입 속도의 편차, 전기차 보급률의 상대적 저조함 등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다.

그린전환의 제약 요인

(1) 제도적 한계

아세안의 그린전환은 조직 구조상의 근본적 한계에 직면해 있다. 아시아개발은행(ADB 2025c)은 환경정책(사회문화공동체)과 에너지·금융·무역정책(경제공동체) 간 부처별 조정 부족을 아세안 그린전환의 핵심 장벽으로 지적한다. 이와 같은 부서 간 분절화는 통합적 그린전환 정책의 수립과 효과적인 이행을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있다. 특히 기후변화 대응과 경 제발전 정책의 연계성이 미흡하여, 개별 국가의 NDC(국가 온실가스 감축목표)와 역내 경제공 동체의 성장 전략 사이에 괴리가 발생하는 구조적 문제가 지속되고 있다(ASEAN Secretariat 2025).

정책 측면에서는 탄소가격제 도입이 지연되고 있다. 싱가포르는 CO₂e당 18달러의 탄소세를 시행 중이고, 인도네시아는 배출권거래제(ETS) 시범사업을 도입했으나, 이외의 대부분 국가 는 아직 정책 개발 단계에 머물러 있어 실질적인 탄소 감축 인센티브가 부재한 상황이다(World Bank 2025) 특히 인도네시아의 경우, 2024년 기준 화석연료 보조금 규모가 510억 달러로, 이는 정부 총지출의 15%에 해당한다. 이 같은 막대한 보조금 정책은 재생에너지와의 가격경쟁에서 화석연료의 인위적 우위를 유지시키며, 에너지 전환을 저해하는 핵심 요인으로 작용하고 있 다(IEA 2024). 아울러, 국가별 관세 및 인증요건의 상이함으로 인해 태양광 패널, 풍력 터빈, 전기차 배터리 등 주요 녹색기술의 역내 자유 유통이 제한되고, 이러한 비관세장벽이 도입 비용 증가와 시장 진입 지연을 초래하고 있다.

아세안 농업 부문의 구조적 취약성 역시 녹색전환의 주요 장벽으로 작용하고 있다. 아세안 지역의 평균 농장 규모는 0.6~4헥타르로, 글로벌 평균(7헥타르)에 한참 못 미치는 소규모 영농 구조에 머물러 있다(FAO 2024). 전체 고용의 85%가 중소기업(SME)과 농업 부문에 집중되어 있지만, 2024년 기준 전체 녹색투자에서 이 부문이 차지하는 비중은 12%에 불과하다(ASEAN Infrastructure Fund 2024). 이와 함께 토지권의 불분명함은 재생에너지 단지, 바이오매스 플 랜테이션, 탄소 격리 등 대규모 토지 활용이 필요한 장기 그린 프로젝트의 추진과 투자를 저해하는 구조적 장애요인으로 지적된다.

(2) 재정 및 투자 격차

아세안의 성공적인 그린전환을 위해서는 연간 3,000~4,000억 달러 규모의 녹색 인프라 투자가 필요하나(ASEAN Infrastructure Fund 2024; World Bank 2025), 2024년 실제 민간 녹색 투자액은 80억 달러로, 필요 투자액의 0.08%에 불과하다(Bain & Company et al. 2025). 또한 아시아개발은행(ADB 2025b)은 아세안의 연간 그린 투자 수요를 약 1,000억 달러로 추정하지만, 2024년 실제 집행된 금액은 550억 달러에 그쳐 약 45%의 투자 격차가 존재한다. 민간부문의 기여 역시 미흡해 기후금융에서는 13%, 인프라 분야는 10%에 머물고 있는데, 이는 글로벌 평균(각각 50%, 60%)에 크게 못 미치는 수준이다. 최근 미국의 JETP(공정에너지전환 파트너십) 탈퇴로 인도네시아와 베트남의 녹색자금 조달이 더욱 어려워지면서, 아세안의 국제 공적개발협력(ODA 등) 의존도가 높아지는 구조적 한계도 드러났다. 녹색금융 시장 역시 미성숙 단계로, 2024년 아세안 전체 녹색채권·녹색대출 발행액은 약 172억 달러로 전체 자본시장의 3% 미만을 차지해 유럽의 25% 내외와 크게 대조된다(Climate Bonds Initiative 2024).

(3) 기술적 역량과 인프라 부족

그린전환의 성공은 투자만큼이나 기술적 역량과 인프라 구축에 달려 있다. 아세안은 이 측면에서 여러 한계를 보이고 있다. 먼저, 송배전 손실률이 6.7%로 중국·일본·한국의 4%에 비해 높아 전력 시스템의 비효율성을 보여준다(ACE 2025). 이는 단순한 효율성 문제를 넘어 재생에너지 통합 시 추가적인 기술적 도전을 의미한다. 재생에너지의 간헐성과 변동성을 관리하기 위해서는 스마트 그리드, 에너지 저장 시스템, 수요 반응 기술 등 첨단 기술이 필요하지만, 현재의 기술 수준으로는 이러한 요구사항을 충족하기 어려운 상황이다(IRENA 2024).

APG 프로젝트의 경우 역내 발전 총량 대비 1.2% 미만에 그치고 있는데, 이는 기술적 표준화 부족, 계통 운영 기술의 차이, 실시간 전력 거래를 위한 디지털 인프라 미비 등이 복합적으로 작용한 결과이다(ADB 2024). 특히 국가별로 상이한 전력 계통 기술 표준과 운영 방식은 역내 전력망 통합의 주요 기술적 장벽으로 작용하고 있다.

(4) 그린워싱6) 이슈

아세안의 그린전환 과정에서는 투명성과 실효성에 대한 우려가 실제 사례와 통계로 제기되고 있다. 2023~2024년 동안 아세안 역내에서 발행된 녹색채권 중 실제로 ‘녹색 프로젝트’에 100% 투입된 자금은 전체 발행액의 57%에 불과해, 녹색금융 상품의 환경적 실효성에 의문을 남긴다(Climate Bonds Initiative 2024). 이러한 투명성 부족은 단순 회계상의 문제가 아니라, 의도적 ‘그린워싱(greenwashing)’으로 이어지는 경우가 빈번하다. 실제 사례로, 2020년 이후 동남아 신흥국에서는 공식적으로 보고된 그린워싱 건수가 2024년 1월 기준 총 17건에 달하며, 이 중 12건이 말레이시아, 4건이 싱가포르, 1건이 브루나이에서 발생했다(RimbaWatch 2024). 특히 이 중 약 65%가 석유 및 가스 기업에 집중되어 있어, 아세안 내 화석연료 기업들의 그린워싱 문제가 매우 심각한 수준임이 입증되고 있다. 구체적 사례를 보면, 말레이시아의 Petronas는 탈탄소 노력을 과장하고 녹색 에너지 전환을 과도하게 홍보했다는 이유로 여러 차례 공식 경고를 받은 바 있다. 싱가포르의 City Energy는 천연가스 온수기 사용이 친환경적이라고 주장했으나, 실제 환경 효과가 검증되지 않아 그린워싱 사례로 지목되었고(Zero Greenwashing Alliance 2024), 브루나이의 IT기업 Sphiere 역시 신뢰성 부족한 나무심기(탄소상쇄) 사업을 내세워 “탄소중립”을 홍보했다가 허위·과장 사실이 드러났다. 말레이시아 Shah Alam시의 경우도 “저탄소 도시”임을 과장 홍보하여 현지 NGO의 비판을 받았다. 태국에서는 상장사 900여 곳 중 445곳 (50%)이 탄소배출 공시를 한다고 밝혔으나, 외부 인증까지 갖춘 곳은 10% 내외(약 40~50개)에 불과해 보고의 신뢰성과 인증 부재가 그린워싱 소지로 지적되고 있다(Khaosodenglish 2024). 이 외에도 베트남, 인도네시아, 필리핀, 캄보디아 등에서 ESG·탄소중립 보고와 홍보가 늘고 있으나, 실제 감축효과와 독립 인증이 부족한 경우가 많아 그린워싱 문제가 지역 전반의 중요한 우려로 부각되고 있다.

기업 차원에서도 투명성 문제가 심각하게 제기되고 있다. 동남아 100대 민간기업 가운데 ESG 또는 탄소중립 성과에 대한 외부 인증을 받은 기업은 26%에 불과하다(ASEAN Business Advisory Council 2024). 2023년 기준 발행된 녹색채권 프로젝트 중 ‘실질적 탄소감축 효과 입증 불가’로 경고 또는 문제가 지적된 사례는 전체의 8%에 달해, 민간 부문의 그린워싱 우려가 더욱 높아지고 있다(Climate Bonds Initiative 2024). 이러한 그린워싱의 주요 양상은 석유·가스 대기업, 금융, 항공, 지방정부 등에서 실질적인 감축 실적 없이 단순히 ESG·탄소중립·저탄소·그린 프로젝트 명칭을 사용하는 데에 있다. 또한 친환경 인증 과 탄소감축의 근거가 불투명하거나, 감축 비율을 과장하거나, 검증이 없는 광고를 활용하는 등 구조적인 그린워싱 패턴이 동남아 및 글로벌 시장 모두에서 중요한 문제로 부상하고 있다(Eco- Business 2024).

결론 및 시사점

본 연구는 “아세안 그린전환이 지속가능한 경제성장 동력이 되기 위한 조건은 무엇이며, 현재 그 조건들이 어느 정도 충족되고 있는가?”라는 연구질문에 답하기 위해 이론적 검토, 잠재력 분석, 현실 진단, 제약요인 분석을 체계적으로 수행하였다. 연구 결과, 아세안 그린전환의 경제성장 잠재력은 이론적으로나 정량적으로 충분히 입증되었다. 포터 가설과 내생적 성장이론은 그린전환이 혁신을 촉진하고 장기 생산성을 향상시킬 수 있는 이론적 메커니즘을 제공한다. 정량적으로는 2050년까지 3조~5.3조 달러의 GDP 증가, 6,600만 개의 신규 일자리, 1조 달러 규모의 그린경제 시장 창출 등 압도적 규모의 경제적 기회가 확인되었다.

아세안의 핵심 발견은 그린성장에 필요한 자원적·이론적 기반이 충분함에도 불구하고, 실현 단계에서 투자, 기술, 제도 등 다양한 장벽에 부딪혀 성과가 제한되고 있다는 점이다. 세계 최고 수준의 태양광 일사량, 대규모 지열 매장량, 풍부한 생물다양성 등 지리적·생태적 조건은 아세안 이 글로벌 그린허브로 도약할 수 있는 경쟁력의 원천이다. 실제로 생태계 서비스의 연간 경제가 치만 최소 1,720억 달러(지역 GDP의 5~8%)에 달한다. 이처럼 아세안은 내생적 성장 이론과 포터 가설이 제시하는 그린성장 기반 요건을 풍부하게 갖추고 있다. 그러나 포터 가설의 약한 버전이 일정 부분 작동하고 있음에도 불구하고, 강한 버전이 실현되기 위해서는 구조적 장벽에 대한 체계적 접근과 개선이 필수적이다. 실제로 포터 가설의 약한 버전(환경 규제가 혁신 촉진)은 이미 작동하고 있다. 파리협정 가입 후 아세안 전역에서 재생에너지 투자가 급증했고(2015년 대비 재생에너지 비중 2배 증가), 그린금융 시장이 부상했으며(연간 40% 성장), 전기차와 바이오 등 새로운 산업 생태계가 형성되고 있다.

그러나 그린성장 이론의 성과는 충분히 발현되지 못하고 있다. 최근 연구들이 이를 뒷받침한다. Pham et al.(2024)의 아세안 6개국 대상 연구에서는 재생에너지 투자가 GDP 성장에 미치는 효과가 기대치의 60% 수준에 그치는 것으로 나타났다. 이는 기술 스필오버(spillover) 효과의 제한과 투자 효율성 부족 때문으로 분석됐다. Wang and Chen(2024)의 동남아 그린금융 연구에서도 녹색 투자가 생산성 향상으로 이어지는 전환율이 선진국 대비 40%로 낮은 것으로 확인됐다. 특히 Liu et al.(2024)은 아세안의 그린전환에서 “성장 디커플링(growth decoupling)” 현상을 지적했다. 즉, 환경 개선은 이뤄지지만 경제성장 효과는 제한적이라는 것이다. Nguyen and Tran(2024)의 베트남 사례 연구에서는 대규모 태양광 투자(20GW)에도 불구하고 제조업 생산성 증가율이 예상치의 절반에 못 미쳤으며, 이는 핵심 기술의 해외 의존과 현지 혁신 역량 부족 때문으로 분석됐다.

핵심은 기존 장벽의 체계적 제거에 있다. 아세안은 이미 충분한 이론적 토대와 자원 기반을 보유하고 있기 때문에, 기술·투자·제도 개선에 집중할 경우 그린성장 이론이 예측하는 성과를 실현 할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 녹색금융 표준화, 리스크 분담 메커니즘 구축, 정책 신뢰성 제고를 통해 민간투자 비중을 높여야 한다. 싱가포르와 말레이시아의 194%, 124%에 달하는 그린 투자 성장률은 제도 개선이 이뤄질 경우 변화의 속도를 보여주는 긍정적 사례다. 또한 APG(아세 안 전력망) 완성과 스마트그리드 구축, 기술 표준화를 통한 전력 시스템의 선진화, 그리고 R&D 투자를 GDP의 2% 이상으로 확대하는 등 혁신 임계점 돌파가 중요하다. 투자와 기술 혁신 역시 효율적인 제도적 토대가 마련될 때 비로소 가능하다. 탄소가격제 도입과 화석연료 보조금의 단계적 폐지, 환경-경제 정책의 통합을 통해 친환경 투자가 유리한 시장환경을 조성하고, 탄소 측정·보고·검증 체계 확립을 통해 그린워싱을 방지함으로써 시장 신뢰도도 높여야 한다.

이러한 장벽 제거가 실현될 경우, 아세안 지역의 그린성장은 단계적 메커니즘을 통해 달성될 수 있을 것으로 전망된다. 우선 기술혁신과 투자 확대를 통한 상대적 탈동조화는 비교적 단기간 에 실현 가능하다(Smulders et al. 2014). 이는 경제성장과 환경 부하 간 연결고리를 약화시키는 첫 번째 단계로서, 아세안의 풍부한 재생에너지 자원과 결합될 때 효과적일 수 있다. 중장기 적으로는 R&D 투자가 GDP의 2% 임계점을 넘어서면 내생적 성장 메커니즘이 작동하여 기술 축적과 생산성 향상의 선순환이 가능해진다(Aghion & Howitt 1998). 그러나 가장 중요한 과제는 구조적 전환이다. 천연자원 의존에서 그린기술 기반 고부가가치 산업으로의 전환이 성공 한다면, 중간소득 함정 탈출과 동시에 지속가능한 발전을 달성할 수 있다(Rodrik 2013). 다만 Felipe et al.(2012)이 경고했듯이 “조기 탈산업화” 위험을 그린산업화로 극복할 수 있는지가 관건이며, 이는 단순한 장벽 제거만으로는 부족하고 체계적인 산업정책과 혁신 생태계 구축이 병행되어야 한다. 따라서 아세안의 그린성장 실현은 제도적 기반 구축과 전략적 정책 조합의 성공 여부에 달려 있다고 결론지을 수 있다.

본 연구는 중요한 한계를 갖는다. 가장 근본적인 한계는 실증분석의 부재다. 그럼에도 본 연구는 그린성장 이론을 개발도상국 맥락에서 종합적으로 검토하고, 아세안 그린전환의 필요성과 잠재력, 제약요인을 진단했다는 점에서 의의를 갖는다. 본 연구가 확인한 아세안 그린전환의 투자· 기술·제도적 부족함은 이미 국제사회에서 인식되고 있다. 이를 반영하여 일본의 아시아 제로 에 미션 공동체(AZEC), EU의 글로벌 게이트웨이, 호주의 동남아시아 경제 프레임워크(SEEF) 등 다양한 파트너십이 등장하고 있다. 이들은 모두 현재로선 제한적인 아세안의 그린전환 역량을 보완하고 상호 이익을 추구하는 전략이다. 한국 역시 이러한 국제적 흐름에 적극 동참해야 한다. K-그린뉴딜의 경험과 배터리·수소·스마트그리드 등 핵심 기술을 바탕으로 아세안의 그린전환을 지원하면서, 동시에 한국 기업의 새로운 성장 기회를 창출할 수 있다. 특히 투자 격차 해소를 위한 녹색금융 협력, 기술 종속 극복을 위한 공동 R&D, 제도적 장벽 완화를 위한 정책 경험 공유 등에서 한국의 역할이 기대된다.

아세안 그린전환은 잠재력과 현실 사이의 중요한 변곡점에 있다. 이론적 토대와 정량적 기회는 충분하지만, 현실화를 위한 조건들은 아직 부분적으로만 충족되고 있다. 향후 5년이 그린전환이 진정한 성장동력으로 작동할 수 있는지를 결정하는 시기가 될 것이다. 한국은 기술과 경험을 바탕으로 아세안의 그린전환을 지원하면서 새로운 시장을 창출할 수 있어 상호 윈-윈하는 전략적 파트너십을 구축할 기회를 갖고 있다. 아세안의 성공적인 그린전환은 글로벌 기후변화 대응과 지역 경제 발전에 모두 기여하는 중요한 이정표가 될 것이다.

* 각주

1) 정의로운 전환(Just Transition)은 탄소중립 이행 과정에서 노동자, 산업, 지역사회 등 취약계층의 피해를 사회적으로 분담하고 지원하는 개념이다. 우리나라는 2021년 제정된 『탄소중립 및 녹색성장 기본법』에서 이 개념 을 공식적으로 도입했다.

2) 세계은행 2023년 기준 상위중간소득 국가 범위는 1인당 GNI 4,516~14,005달러, 2023년 말레이시아 1인당 GNI 11,700달러. GNI(Gross National Income, 국민총소득)는 한 나라의 국민이 국내외에서 벌어들인 소득의 합계를 의미함.

3) 투입된 노동과 자본의 양만으로 설명할 수 없는 생산성의 향상을 의미함.

4) 이론적으로 사용할 수 있는 재생에너지 자원(기술·경제적으로 실현 가능한 발전 용량)을 100%로 봤을 때, 실제로 발전 설비나 전력 생산에 활용되고 있는 비율. 태양광은 현재 전체 잠재 용량의 약 18%만 실제 발전 설비로 구축되어 있고, 지열은 마찬가지로 전체 잠재 용량의 9% 수준만이 실제로 개발·운영되고 있다는 의미임.

5) 아세안(ASEAN) 역내 10개국을 연결하는 총 18개 국가 간 전력망 연계 프로젝트로, 실제 국가 간 송전 용량 은 약 5,000MW, 연평균 실제 전력거래량은 약 30GWh로 집계되고 있음(ASEAN Centre for Energy 2025). 2040년까지 전력망 연계 확대를 통해 1,000억 달러 이상의 집단적 전력 비용 절감, 총 연결용량 17,550MW, 송전선 연장거리 2,824km 달성이 목표임.

6) 실질적인 환경 개선 노력 없이 친환경 이미지만을 홍보하거나 과장하는 기업·기관의 행위를 의미함.

* 참고문헌은 본문에서 확인하실 수 있습니다.

- 다음글

-

[40] 부경대 국제지역학부의 동남아학 교육 성과와 과제 | 정법모동남아연구소 2025-08-11 10:57:11.0

- 이전글

-

[38] 한-아세안 국제학술교류 제도화: 한동연의 실험과 그 이후 | 김형종동남아연구소 2025-07-18 13:05:37.0