- 작성일

- 2024.02.01

- 수정일

- 2024.02.01

- 작성자

- 동남아연구소

- 조회수

- 1288

[29] '1027 작전'은 미얀마의 봄을 앞당길 수 있을까?

![[29] '1027 작전'은 미얀마의 봄을 앞당길 수 있을까? 첨부 이미지](/sites/jiseas/atchmnfl/bbs/2245/thumbnail/temp_1706752676243100.png)

초록

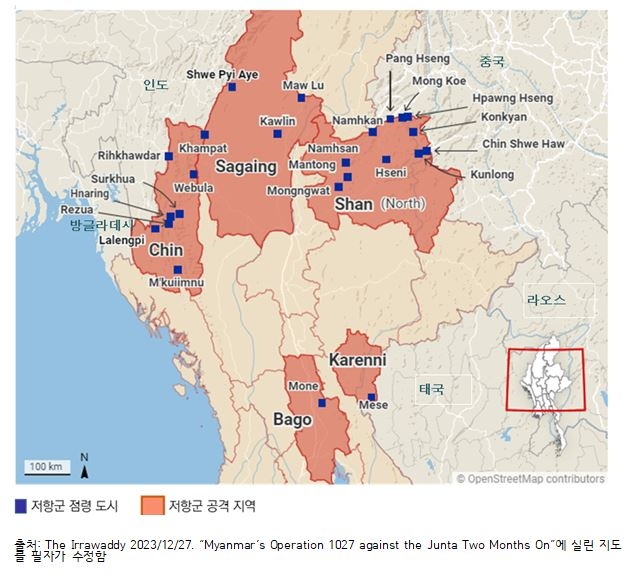

2023년 10월 27일, 미얀마 북동부에 자리한 샨주 북부의 12개 도시에서 세 개의 소수민 족무장단체 연합군인 ‘형제동맹’이 군부군에 대한 일제 공격을 개시했다. 공격이 개시된 날 짜를 따 ‘1027 작전’으로 명명된 이 군사 행동을 시작으로 반군부 무장저항운동이 맹렬히 전개되기 시작했고, 수많은 군부 진지와 전초기지, 주요 무역로와 도시들이 저항군에 의해 점령되었다. 형제동맹이 첫 공격의 주체이긴 했으나, 1027 작전 이후 미얀마 전역으로 확 산한 저항군의 연합공세는 오랜 무장투쟁의 역사를 가진 ‘올드보이’와 신흥 저항군의 연대 라는 특징을 보인다. 이처럼 다양한 저항 세력이 공동전선을 형성하여 군부를 공격하는 일 은 미얀마 역사상 전례 없던 일이며, 또한 동남아시아에서도 최강의 군대로 꼽히던 미얀마 군대가 지난 몇 달간 보여주고 있는 것과 같이 속수무책으로 무너지는 모습 또한 이 나라 역사에서는 볼 수 없었던 일이다. 이런 점에서 1027 작전은 3년을 끈 미얀마 군부 대 시민 의 긴 대결이 새로운 국면에 진입했음을 알리는 신호탄이라 할 수 있다. 이 글은 쿠데타 이 후 무력 충돌로 전환된 미얀마 상황에서 1027 작전이 갖는 의미를 고찰한다. 이를 위해 현 상황과 관련된 역사적 배경을 간략히 설명하고, 이 연합공세의 주요 특징과 전개 현황, 그 리고 이 과정에서 중요 변수로 지목되고 있는 중국의 행보가 갖는 의미를 분석한다. 끝으로 현 국면이 미얀마의 봄을 앞당기는 새로운 단계로 도약하기 위해 앞으로 맞서야 할 과제들을 제시한다.

변방의 북소리

2021년 2월 쿠데타로 권력을 잡은 미얀마 군부는 전국적인 규모로 전개된 시민들의 평화시위와 시민불복종운동을 무력으로 잔혹하게 진압하였다. ‘봄 혁명(Spring Revolution)’으로 불리는 이 나라 시민들의 저항이 거세어질수록 군부의 총성도 높아졌고, 그에 따라 수많은 시민이 목숨을 잃고 삶을 빼앗겼다. 이에 미얀마 시민들은 보호책임(R2P: Responsibility to Protect)을 외치며 국제사회의 개입을 요구했지만, 아무런 응답도 받지 못했다. 결국 이 나라 시민들은 스스로를 보호하기 위해 무기를 들었고, 군부와 저항운동에 나선 시민의 대치는 쿠데타가 발발한 지 3년이 다 되어가는 현재까지 계속되고 있다. 병력과 무기에서 압도적인 우위를 차지하는 군부에 맞서 싸우는 일은 흡사 골리앗과 다윗의 싸움에 비견할 만한 것이어서, 군부의 무차별적인 포격과 공습에 목숨을 잃거나 고통받는 시민들의 희생으로만 이 긴 싸움의 막이 내리는가 하는 절망감도 엄습했다. 그렇게 다시 또 고통스러운 한 해를 마치게 되는가 싶었던 지난해 말, 이러한 상황에 일대 전환점이 될 만한 사건이 이 나라의 북동부 변방, 중국과 국경을 맞대고 있는 샨주(Shan State) 북부에서 발생했다. 2023년 10월 27일, 중국과의 국경무역 주요 관문에 자리한 12개 도시에서 일단의 소수민족무장단체(Ethnic Armed Organizations, 이하 EAOs)가 군부군과 친군부 민병대를 향해 일제 공격을 개시한 것이다(Fishbein et al. 2023).

공격이 개시된 날짜를 따 ‘1027 작전(Operation 1027)’라 명명된 이 군사 행동을 이끈 것은 20여 개에 이르는 미얀마 내 EAOs 가운데 세 단체―미얀마민족민주동맹군(MNDAA: Myanmar National Democratic Alliance Army), 따앙민족해방군(TNLA: Ta’ang National Liberation Army), 아라칸군(AA: Arakan Army)―가 연합한 ‘형제동맹(Brotherhood Alliance)’이었다. 이 첫 공격을 시작으로 샨주 북부에 자리한 수많은 군부 진지와 전초기지, 주요 도로는 빠른 속도로 동맹군에 의해 점령되었으며, 그 여파는 곧 샨주를 넘어 미얀마 전역으로까지 확산되었다. 미얀마 남동부의 까렌니주(까야)와 꺼잉주에서는 ‘1107 작전’, ‘1111 작전’과 같은 후속 작전도 전개되었다. 군부가 사수하고 있는 네피도와 양곤, 만달레이 등의 주요 대도시 인근 지역에서도 EAOs와 시민방위군(PDF: People’s Defence Forces)의 연합군이 주요 도로를 봉쇄하고 군부 진지를 점령했다는 소식이 연일 들려온다(Michaels 2023).

1027 작전은 대립하는 양측 모두 아무것도 남지 않을 파국을 향해 기력을 다 소진해 가는 듯 보였던 미얀마의 내전 상황이 새로운 국면에 돌입했음을 알리는 신호탄이었다. 쿠데타 이래 저항운동 진영과 일정한 거리를 두며 군부와 휴전 상태에 있던 형제동맹이 돌연 군부를 상대로 대대적인 협공을 벌인 것도 놀라운 일이었지만, 이들이 저항운동 진영과 함께 연합공세를 펼치고 있는 상황은 더욱 예상치 못한 일이었다. 하지만 이 모든 상황을 압도하여 가장 놀라움을 안긴 것은 스스로 ‘땃마도(Tatmadaw)’라는 존칭을 붙여 국가 안보와 주권의 수호자임을 자처해온, 동남아시아에서도 가장 강력한 군대로 손꼽히는 이 나라 군대의 패배였다. 미얀마 군부에 대해 이처럼 전방위적인 공격이 가해진 전례도 없었지만, 군대가 그처럼 무력하게 진지와 무기를 빼앗기고 고전하는 모습도 독립 이래 미얀마 역사에서는 볼 수 없었던 일이다. 반대로 2년이 넘도록 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있던 저항군은 1027 작전을 시작으로 두 달 만에 400여 개의 군부 진지와 무기를 빼앗고 20여 개의 도시를 탈환했다. 저항군이 탈환한 첫 도시인 사가잉 지역의 껄린(Kawlin) 타운십에는 국민통합정부(NUG: National Unity Group)의 지휘 아래 민간 행정이 복원되었다는 소식도 들려온다(The Irrawaddy 2023/12/08).

이 글은 지난 3년 가까이 교착 상태에 빠져 있는 듯 보였던 미얀마 군부와 저항세력 간의 대치 국면을 새로운 단계로 도약시킨 1027 작전에 대해 조명한다. 이를 위해 현재 미얀마 내에서 진행되고 있는 상황과 관련된 간략한 역사와 1027 작전의 전개 현황과 결과를 살펴볼 것이다. 아울러 1027 작전이 수행되고 있는 주요 장소 및 경로와 관련하여 밀접한 이해관계를 갖고 있는 까닭에 중요한 변수로 지목되고 있는 중국의 행보에 대해서도 간략히 살펴볼 것이다. 끝으로 미얀마 역사상 초유의 사태라 할 수 있는 이 사건이 2021년 쿠데타 이후 미얀마 상황에서 갖는 의미를 고찰하고 앞으로의 과제를 제시하고자 한다.

소수민족무장단체와 군부: 오랜 악연과 공생의 역사

미얀마에서 버마족 중심의 중앙정부와 소수민족 간 반목과 충돌의 역사는 길다. 저지대의 버마족 영토를 에워싸고 있는 소수민족주의 여러 민족집단은 독립 직후인 1940년대 후반부터 자치를 요구하며 무장단체를 결성하여 정부군에 맞서왔고, 자치를 향한 이들의 투쟁은 쿠데타 직전까지도 계속되었다. 이처럼 긴 충돌의 역사는 1824년부터 1948년까지 미얀마를 지배했던 영국의 식민지 통치 전략이 남긴 후유증이기도 하다. 정부가 공식적으로 인정한 민족집단만도 135개에 이르는 다민족 국가 미얀마에서 영국은 분리 통치(divide and rule) 전략을 구사하여 민족집단 간의 분열을 조장하였다. 전체 인구의 70%가량을 차지하는 버마족 영토는 직접 통치하면서, 식민당국이 접근하기 어려운 소수민족 거주 지역에는 상당한 수준의 자치를 허용하였다. 꺼잉족(카렌)을 비롯한 일부 소수민족에게는 군인이나 관료, 경찰 등과 같은, 식민 지배를 받는 사람들로서는 결코 쉽게 오를 수 없는 요직을 허용하여 우대하기도 했다. 소수민족을 군인과 경찰로 동원하여 버마족 중심의 독립운동을 짓밟게 하는 등, 식민 통치 기간 영국이 활용한 분리 통치 전략은 미얀마 내 여러 민족집단 간의 갈등을 증폭시켰고, 그 후유증은 오늘날까지도 지속되고 있다(Walton 2008; Sadan 2013). 1948년에 마침내 독립을 맞이했음에도 불구하고 미얀마에서 국가 건설의 과정이 여전히 미완인 상태라고 볼 수 있을 정도로 그 후유증은 크다.

1947년 아웅산이 삥롱회담에서 약속했던 소수민족 자치의 꿈은 이듬해 독립을 맞은 버마에서 실현되지 않았다. 새로운 국가 건설을 위한 정치적 혼란과 진통 속에서 소수민족들은 곧 자치와 독립을 요구하며 버마족 군대에 맞서 무장투쟁에 나섰다. 1949년 결성된, 미얀마 소수민족 정치기구 가운데 가장 오랜 역사를 가진 까렌민족연합(KNU: Karen National Union)은 까렌민족해방군(KNLA: Karen National Liberation Army)을 창설하여 버마군에 맞섰고, 이어 까렌니, 까친 등의 다른 소수민족집단도 까렌니군(KA: Karenni Army), 까친독립군(KIA: Kachin Independence Army) 등의 군대를 만들어 자치를 위한 투쟁에 나섰다. 독립 이래 수십 년간 중앙정부에 도전했던 버마공산당(CPB: Communist Party of Burma) 내부에서도 버마족 지도부에 항거한 소수민족 사병의 반란이 발생하여 1989년에 해산되었는데, 그로부터 다시 네 개의 새로운 무장단체가 창설되었다. 1027 작전을 개시한 형제동맹의 일원인 꼬깡족 무장단체 MNDAA와, 미얀마 내 EAOs 중 가장 강력한 단체로 꼽히는 연합와군(UWSA: United Wa State Army)이 버마공산당으로부터 갈려져 나와 새로 창설된 무장단체들이다.

이처럼 독립 직후부터 다수의 소수민족집단이 자치를 실현하기 위한 수단으로 무장투쟁을 택하였고, 그 결과 2010년대 중반까지 미얀마에는 20여 개에 이르는 민족집단별 무장단체가 활동하기에 이른다. 이 가운데 가장 잘 조직화한 단체는 미얀마 북동부 샨주 북부, 중국과의 국경지대를 거점으로 삼는 UWSA와, 샨 북부와 미얀마 최북단인 까친주의 중국 국경지대에서 활동하는 KIA, 그리고 쿠데타 전까지 군부와 맹렬한 전투를 벌여온 형제동맹의 세 단체, 즉 MNDAA와 TNLA, AA 등이다. 각 단체가 보유한 병력에 관한 정확한 통계는 없지만, 대략 UWSA가 20여만 명, KIA가 정예 부대 1만여 명, 예비군 1만여 명, 꺼잉족 무장단체 KNLA의 경우 1만 4천여 명의 병력을 보유하고 있다고 알려져 있다(Johnson, 2009; Routray 2013). 2009년 결성된 AA의 경우 지난 10년간 매우 빠른 속도로 성장한 무장단체로, 혹자는 그 규모를 3만 명으로까지 추산한다(Kyaw Hsan Hlaing 2023).

주류집단인 버마족 국가에 대항하여 분리 독립 혹은 자치를 요구하며 출발하긴 했지만, 이들 소수민족집단 무장투쟁의 역사는 집단 내 그리고 집단 간 분열과 분리, 중앙정부와의 기회주의적 연대와 갈등으로 점철되어 있다(Sharma 2014). 같은 민족집단 사이에서도 균열이 발생하여 친군부와 반군부로 노선을 달리하여 맞서기도 했다. 독립 직후부터 미얀마 정규군에 맞서 싸워온 KNU의 경우 소수인 기독교도가 KNU 지도부를 장악한 데 불만을 품은 불교도들이 1994년 민주카렌불교도군(DKBA: Democratic Karen Buddhist Army)을 조직함에 따라 분열되는 진통을 겪었다. DKBA는 이후 정부군으로부터 막강한 화력 지원을 받아 KNU와 1988년 민주화 운동 시기 결성된 학생무장투쟁조직 전버마민주전선(ABSDF: All Burma Students’ Democratic Front)의 요새들을 함락시키는 등의 행동으로 군부에 힘을 보탰다. 소수민족집단 내부의 이러한 분열은 결과적으로 반군부 무장투쟁의 힘을 약화하는 결과로 이어졌다(정문태 2015).

1962년 군사 쿠데타로 정권을 장악한 군부는 소수종족무장단체와 떼려야 뗄 수 없는 관계에 있다. 독립 직후부터 시작된 EAOs와의 전투를 통해 군부는 자신들의 영향력과 역할을 강화해가기 시작했다. 군부는 당시 소수민족집단과 연방제를 논의하던 의회 민주주의를 무너뜨리고 쿠데타를 일으켰다. 이들이 내세운 명분은 반란을 진압하고, 연방제가 초래할 수 있는 국가의 분열 혹은 연방의 해체를 막는다는 것이었다(Kipgen 2011; Rajah 1998). EAOs의 무장투쟁은 이러한 군부에 대항하여 독립과 자치의 달성뿐 아니라 반군부 투쟁까지 포괄하는 형태로 진화하였다. 이후 군부는 소수민족 내부 그리고 EAOs 간의 분열과 반목을 조장하여 전반적으로 그 세력을 약화하면서 이들의 거버넌스가 미치는 영토, 특히 많은 경제적 이권이 자리하는 국경지대에 대한 통제권을 강화하는 데 주력했다. 2011년까지 이어진 50년의 집권기 동안 미얀마 군부는 정전 협상에 동의하는 일부 EAOs를 국경수비대(BGF: Border Guard Forces)와 민병대(militia) 등의 형태로 정부군 아래 흡수하는 한편, 일정 수준의 자치권과 경제적 이권을 허용하면서 그 대가로 정전 협상에 응하지 않는 다른 EAOs 집단들을 견제하고 무력화해 왔다.

2010년, 미얀마에서는 20년 만에 선거가 치러져 이듬해 준민간정부가 출범하였고, 이어 2015년 선거를 통해 완전한 민간 정부로 정권이 이양되는 격변을 맞았다. 이러한 일련의 과정에서 미얀마 정부는 더욱 적극적으로 소수민족집단과 평화 협상을 추진하였으며, 일정 정도 성과도 거두었다. 하지만 그 성과는 부분적이었을 뿐, 무장조직 세력이 완전히 사라진 것은 아니었다. 예를 들어 미얀마 북부 까친주에서는 이러한 정치적 변화와 무관하게 선거도 진행되지 않았고, KIA와 군부군이 지속적으로 천연자원과 목재, 그리고 이 지역을 관통하여 중국으로 향하는 석유ㆍ가스수송관 건설 프로젝트의 이권을 둘러싸고 전투 벌였다. 이와 함께 이전에 군부와의 정전 협상 및 전투를 통해 부분적이나 자치권을 얻었거나 관할 영토를 확보하였던 EAOs 역시 여전히 무장을 해제하지 않은 채 활동하고 있었다(Routray 2013).

1027 작전을 주도한 형제동맹에 속한 세 단체인 MNDAA와 TNLA, AA는 군부와 EAOs, 그리고 EAOs 상호간의 복잡하고도 중층적인 갈등과 분쟁의 역사를 잘 보여준다. MNDAA는 중국계 꼬깡족 무장단체로, 1989년 버마공산당의 내부 반란으로 해체되어 재조직된 네 개의 무장단체 중 하나이다. 독립 이래 미얀마 정부의 큰 골칫거리 중 하나였던 버마공산당이 해체되자 군부는 새로 창설된 네 무장단체에 휴전을 제안했고, 아직 힘이 약했던 이들 네 단체는 군부의 휴전 제안을 받아들였다. 이를 대가로 MNDAA는 ‘샨주 제1 특별구역(Shan State Special Region 1)’, 오늘날 ‘꼬깡자치구(Kokang Self-Administered Zone)’로 명명된 지역에 대한 관할권을 할당받았다(Lintner 2023/11/06). 하지만 MNDAA는 2009년 군부가 대대적으로 EAOs와 정전협정을 체결하면서 조건으로 내걸었던 무장해제와 군부 휘하의 국경수비대(BGFs)로 전환하라는 요구를 거부하였고, 이에 대한 보복으로 군부가 MNDAA에서 이탈한 라이벌 꼬깡그룹과 함께 수행한 군사 공격을 받아 꼬깡자치구를 잃었다. 이후 영토를 되찾기 위한 MNDAA의 싸움은 계속되었지만, 군부의 무차별적인 공격으로 인해 번번이 패퇴했던 쓰라린 경험이 있다.

TNLA는 빨라웅(Palaung)이라는 이름으로 더 잘 알려져 있는 따앙족(Ta’ang)을 대표하는 무장단체이다. ‘따앙’은 이 민족집단이 스스로를 지칭하는 이름이며, 이들은 샨주 북부의 험준한 산지에서 오랜 세월 국가의 영향력에서 벗어난 채 살아왔다. 하지만 독립 이후 점진적으로 이들이 사는 영역으로까지 침범해 오는 버마족 국가에 맞서 이들 역시 다른 민족집단들처럼 자치를 요구하는 정치적 목소리를 내며 국가에 대항하기 시작했다. 네윈이 쿠데타를 일으킨 1962년에 따앙족은 빨라웅민족전선(PNF: Palaung National Front)을 결성하여 군사정부에 맞서 싸웠고, 이후 1976년에는 새로 빨라웅국가해방기구(PSLO: Palaung State Liberation Organization)를 결성하여 1988년 미얀마의 민주화운동이 발발하던 해까지 계속 군부와 싸우며 자치를 요구해 왔다. 하지만 PSLO는 1988년의 민주화운동 이후 들어선 신군부와 1991년에 휴전 협정을 체결한 데 이어 2005년에는 군부의 강요로 무장을 해제하고 싸움을 중단하였다. 그 대가는 혹독했다. 휴전을 받아들인 국경지대의 다른 민족집단과 마찬가지로 따앙족 사회 역시 불법으로 유통된 마약으로 인해 높은 중독률과 그로부터 파생하는 다양한 문제들로 고통받았다(ICG 2023/09/04).

군부와의 휴전 이후 마약 등을 비롯한 사회문제가 심각해지고 정체성과 자치에 대한 의식마저 상실할 위기에 처하여 따앙족은 기능을 상실한 PSLO 대신 새로운 정치조직으로 빨라웅국가해방전선(PSLF: Palaung State Liberation Front)을 결성하였다. 2009년, 군부가 국경지대 EAOs에게 국경수비대로 전환하라는 압박을 가하자 PSLF는 PNF 시절부터 동맹이었던 KIA의 지원을 받아 TNLA를 결성하여 쿠데타 전까지 군부에 맞서 싸워 왔다.

AA는 과거 영국 식민지 시기에 아라칸(Arakan)이라고 불렸던 영토, 즉 여카잉주(Rakhine State)의 자치를 위해 2009년 창설된 여카잉족 무장단체이다. 그 역사는 상대적으로 짧지만, AA는 지난 10년 내 미얀마에서 가장 빠른 속도로 성장한 무장단체로 손꼽힌다. TNLA와 마찬가지로 창설될 당시에는 KIA의 도움을 받았지만, 현재는 이를 능가할 정도의 병력을 보유한 무장단체로 성장하였다. AA가 2018년부터 2년 넘게 군부에 맞서 싸운 전투는 쿠데타 전까지 지난 수십 년간 미얀마에서 발발한 군사적 충돌 가운데 가장 격렬한 것이었다고 평가받는다(Kyaw Hsan Hlaing 2023). 이처럼 AA가 군부를 위협할 정도로 급성장한 배경에는 여카잉 자치에 대한 열망을 고취시켜 온 그 지도부의 정치적 노력 덕분이기도 했지만, 다른 무장단체와 동맹관계를 맺었던 것도 중요한 요인으로 꼽힌다. 특히 미얀마에서도 가장 강력한 단체 가운데 하나로 꼽히는 KIA의 지원을 받아 미얀마-중국 국경지대에서 AA가 결성된 것은 이 단체가 성장의 기반을 다지는 데 도움이 되었다. 떼인세인 정부가 전국평화협정(NCA)에서 AA를 비롯한 몇몇 단체들을 협상의 대상에서 제외한 일은 샨주 북부 및 까친주의 EAOs들이 동맹관계를 구축하여 공동 대응에 나서게 만드는 직접적인 계기가 되었다. 2016년 12월, AA는 KIA, MNDAA, TNLA와 함께 북부동맹(Northern Alliance)을 결성하여 군부에 맞서 공동 행동에 나섰는데, 이 중 세 단체가 2019년 결성한 단체가 바로 형제동맹이다.

반군부 저항운동의 진화: 올드보이와 신생 저항군의 연대

쿠데타 직후부터 전국적으로 전개된 시민불복종운동과 평화시위에 대한 군부의 잔혹한 진압 이후 반군부 저항운동은 무장투쟁으로 전환되었다. 2021년 3월 중순 군부의 폭력으로부터 시위대를 보호하기 위해 시민들의 일부가 자발적으로 무장하면서 지역방위군(LDF: Local Defense Forces)을 형성한 것을 그 시발점으로 본다. 2022년 4월 현재 LDFs는 전국적으로 400여 개, 최소 30,000명에 이르는 것으로 추산된다. 시민방위군(PDF: People’s Defense Forces)은 NUG가 2021년 9월 군부에 대한 전쟁을 선언하면서 출범시킨 전문 군사 조직이다(Maizland 2022). 2022년 기준 미얀마 전역에서 활동하는 PDF 병력은 약 65,0000여 명 정도로 추산된다. NUG는 이와 함께 타운십(township, 한국의 구(區) 수준 행정단위) 수준의 방위와 치안을 목적으로 활동하는 시민방위팀(PDTs: People’s Defense Teams)을 구성하였다. PDT는 주로 도시 게릴라전과 새로 저항군에 합류한 병력에 대한 기본 훈련, 대중 동원 및 PDF를 지원하는 역할을 한다. PDT는 미얀마 전체 330개 타운십 가운데 250개 타운십에서 활동하고 있으며, 특히 쿠데타 초기부터 주도적으로 반군부 저항운동을 전개해온 사가잉과 마그웨 등지에서 활약이 두드러진다(Ye Myo Hein 2022).

LDF가 다른 두 조직에 비해 상대적으로 자율적으로 활동하는 경향이 있기는 하지만, 이 세 유형의 시민 무장조직의 90%가 NUG와 연계되어 있으며, NUG는 이들 모두를 포괄할 수 있는 체계를 갖추고자 노력하고 있다. 세 유형의 조직 모두를 PDF로 통칭하기도 하는데, 이들은 다수 종족이자 그간 미얀마 군부의 중추를 구성하였던 버마족이 주축이 되어 결성되었다는 공통점을 가진다. 이러한 PDF 구성은 소수민족집단과 마찬가지로 주류집단인 버마족 또한 군부에 맞서 싸우고 있음을 보여주는 상징적 의미 또한 발산함으로써 쿠데타 이후 저항운동에 참여하는 소수민족과의 연대를 더욱 공고히 하는 데도 일조한다. 까친, 까렌니, 친족 등으로 구성된 여러 EAOs가 PDF의 결성과 훈련, 운영 및 작전 수행을 지원하고 있으며, 일부 PDF는 각 EAOs 휘하로 들어가 함께 활동하기도 한다.1) 이전의 무장투쟁이 소수민족 거주 지역을 중심으로 진행된 것과 달리 PDF는 만달레이와 양곤 등 대도시를 포함하여 미얀마 전역에서 활동하면서 점유한 지역에 대한 통제권을 확보하는 데 주력한다는 특징을 보인다. 이에 따라 국토의 2/3에 해당하는 지역에서 도시 게릴라 활동을 포함한 반군부 무장투쟁이 전개되었고, 2022년 중반까지 미얀마 전체 타운십의 절반가량이 PDF의 활약에 힘입어 군부의 통제를 벗어났다는 추정도 나온다(Maizland 2022).

신생 무장 조직인 PDF의 활발한 움직임과 더불어 군부와 오랜 적대 관계에 있던 강력한 EAOs의 반군부 투쟁 합류 여부는 전세에 큰 변화를 가져다줄 중요한 변수로 관심을 모았다. 하지만 적어도 지난 2년 동안으로만 보자면, 미얀마 EAOs 중 가장 강력한 UWSA를 비롯한 샨주의 주요 EAOs와 여카잉주의 AA와 같은 무장단체들은 반군부 세력과 일정한 거리를 둔 채, 오히려 쿠데타 상황을 기회로 삼아 자신들이 관할하는 영토 내에서 주도권을 강화하는 데 더 주력하는 모습을 보였다. 미얀마 전역으로 확산한 저항운동을 진압하는 데 주요 병력을 투입해야 했던 군부로서는 훨씬 강력한 과거의 적들과 마주치는 것을 원치 않았고, 일부 지역에서는 자신들이 지원하던 또 다른 무장단체가 이들에 의해 밀려나는 상황을 방조하기까지 했다. 이외도 군부는 일부 EAOs 지도자들을 초청하여 회담을 가지는 등 다양한 방식으로 소수민족집단을 회유하는 데 공을 들였다. 일부 EAOs는 PDF가 휴전 협정 대상에서 빠졌다는 이유로 휴전 논의에 참여하는 것을 거부하는 등 EAOs마다 각기 다른 입장을 취하기는 했지만, 적어도 샨주 북부 지역의 상황으로 보건대 쿠데타 이후의 혼란 상황은 반군부 저항운동에 가담하지 않은 여러 EAOs들에게 나름 호기로 작용했음이 분명해 보인다.

이처럼 쿠데타 이후 군부와 EAOs 간에는, 비록 언제 깨질지 알 수 없는 임시적인 것이었긴 하나 휴전 상태가 유지되고 있었다. 이런 상황에서 형제동맹의 선제공격으로 시작된 1027 작전은 군부가 결코 바라지 않았을 전개, 즉 이들이 반군부 저항운동에 합류하여 전선이 다면적으로 확장되는 시나리오가 현실로 구현되었음을 알리는 신호탄이었다. 형제동맹은 이 작전의 목표 중 하나가 “미얀마 국민의 공통된 열망인 군사독재를 종식”시키는 것임을 명확히 공표했고, 이와 함께 전국 각지에서 활동하고 있는 수많은 저항군이 사전에 조율이라도 된 양, 한편에서는 주요 거점을 점령하고 다른 한편에서는 군부군이 증원군을 파견하는 도로를 봉쇄하거나 후미를 공격하면서 점차 수도인 네삐도가 있는 중앙을 향해 진격하고 있다.

이전까지 미얀마 역사에서 EAOs들에 의해 전개된 무장투쟁과 비교할 때 1027 작전 이후 군부를 향해 일제히 전개되고 있는 무장투쟁에서 나타나는 가장 두드러진 차이점은 군사행동의 규모와 공격에 가담한 여러 무장조직 간에 치밀한 군사적 조율이 이루어졌다는 점이다. 특히 다수의 EAOs가 군사독재 타도라는 단일한 목표 아래 연합하여 군부를 공격한 일은 미얀마 역사상 전례가 없다. 1027 작전이 시작된 초기에는 이것이 어느 정도로나 EAOs와 NUG를 중심으로 한 저항 세력과 연계된 것인지, 양측 간에 사전 협의와 조정은 있었는지 등과 관련한 의문이 제기되기도 했다. 하지만 공격이 개시된 직후 NUG가 발표한 지지 성명이나, 첫 공격 이후 여러 전장에서 들려온 소식들은 그와 같은 우려를 말끔히 씻어내기에 충분해 보인다. 오히려 그간 이들이 표면적으로 유지해 오던 중립적인 태도와는 달리 최소 일 년 전부터 NUG를 비롯한 반군부 저항 세력과 함께 공동 작전을 수행하기 위한 준비가 이루어져 왔음을 시사하는 여러 단서도 있다. NUG와 저항운동에 합류한 EAOs가 군사 행동을 조율하기 위해 구성한 여러 조정 메커니즘 가운데 하나인 동맹관계위원회(ARC: Alliance Relations Committee)에 형제동맹의 세 단체도 포함하고 있다는 점도 그중 하나다. TNLA의 경우 조직 차원에서 직접적으로 NUG를 상대하지는 않았지만, 따앙 정치인들과 시민사회 지도자들로 구성한 따앙정치협의위원회(TPCC: Ta’ang Political Consultative Committee)를 통해 간접적으로 NUG와 소통했다. TNLA 총서기의 동생인 마이윈투(Mai Win Htoo)가 NUG 연방부(minister for federal union affairs)의 차관직을 맡고 있다는 사실로부터도 이 단체가 반군부 진영과 지속적인 관계를 맺어 왔다는 사실이 확인된다(ICG 2023/09/04).

EAOs간의 연대는 현재 진행되고 있는 군사작전이 보다 효율적으로 진행될 수 있는 배경이 되고 있기도 하다. 2023년 1월 5일, 꼬깡자치구의 수도 라우까이(Laukkai)에 있는 군부의 지역작전사령부가 MNDAA에 의해 점령되었다. 6명의 장성을 포함하여 총 2,395명의 군부군이 총 한 발 쏘지 않고 백기를 들었다고 한다(Radio Free Asia 2023/01/05). 라우까이는 온라인 사기 및 도박 산업의 중심지이자 샨주 북부에서 가장 큰 군사 기지인 지역작전사령부가 있는 곳이다. 따라서 라우까이 점령은, 다음 장에서 서술할, 1027 작전의 세 가지 목표 중 하나에 근접하는 성취라는 점에서는 물론 군사적으로도 매우 중요한 의미를 지닌다. 특히 MNDAA에게 라우까이 점령은 2009년, 당시 지역사령관이었던 민아웅흘라잉에 의해 빼앗겼던 꼬깡자치구에 대한 통제권을 탈환한다는 의미까지 갖는다.

전투 없이 MNDAA가 라우까이를 점령할 수 있었던 것은 이 도시로 향하는 모든 경로를 차단하고 주변의 전초기지들을 차근차근 확보하여 군부군이 증원권과 군수품을 공급받을 수 없게 한 덕분이었다. 저항군의 협공과 여러 전선에서 동시다발적으로 전개된 전투가 없었더라면 가능하지 않았을 일이다. 그러므로 라우까이 점령은 MNDA를 포함하여 저항군 모두가 합심하여 거둔 승리라고 보아야 할 것이다.

중국 변수

1027 작전과 이후의 공세에 대해 다수의 전문가가 이 과정에 대한 중국의 개입 여부에 관심을 보인다. 작전이 개시된 샨주 북부가 중국과 국경을 맞대고 있는 지역으로서 중국과의 국경무역 요지일 뿐 아니라 중국이 미얀마에서 추진 중인 대규모 프로젝트의 상당 부분이 이 지역에 자리한다. 따라서 이처럼 막대한 이권이 걸린 지역에서, 더구나 이전부터도 중국과 긴밀한 관계에 있던 형제동맹이 큰 혼란이 야기될 수 있는 군사 행동에 나서는 일 자체가 중국의 묵인 없이는 이루어질 수 없었을 것이라는 진단도 충분히 설득력이 있다.

그간 중국은 대미얀마 외교에서 정부 대 정부 차원의 우호적인 관계를 구축하는 한편, 정부와 대립 관계에 있는 세력과도 돈독한 관계를 유지하는 양면적인 전략을 추구하였다. 과거 미얀마 정부와 대립 관계에 있던 버마공산당과 당 대 당 차원에서 돈독한 관계를 유지하는 한편으로 정부 대 정부 차원에서 군부와 우호적인 관계를 유지했던 것이 그 전형이다(Tin Maung Maung Tan 2003). 버마공산당이 해체된 이후로도 중국은 미얀마 정부와의 관계에서 균형을 잡아줄 상대를 찾아냈다. 버마공산당에서 갈려져 나온 네 개의 무장단체를 비롯한 국경지대의 EAOs가 그들이다. 그중에서도 UWSA는 오랫동안 중국이 국경지대의 EAOs에 영향력을 발휘하는 데 중요한 지렛대 역할을 해왔다. 현재 미얀마에서 전개되고 있는 군사작전에서도 마찬가지다.

중국의 56개 소수민족 중 하나이기도 한 와족(Wa)을 대표하는 무장단체 UWSA는 민족적 연계와 버마공산당 시절의 인연 모두에서 중국과 긴밀한 관계에 있는 단체이다. 이를 배경으로 미얀마 EAOs 가운데 가장 강력한 단체로 성장한 UWSA는 2009년에 국경수비대로 전환하라는 군부의 요청을 받아들이지는 않았으나 1989년 휴전의 대가로 와자치구(Wa Self-Administered Division)를 할당받은 이래 군부와 큰 충돌 없이 휴전 상태를 유지해 왔다. ‘북부동맹’이나 ‘형제동맹’ 등의 형태로 다른 EAOs와 동맹관계를 구축하고 있지는 않지만, UWSA는 군부와 오랫동안 교전해온 다른 EAOs와도 돈독한 관계를 유지하면서 중국과 이들을 연결해 주는 역할을 맡아 왔다. 2017년 UWSA가 주도하여 7개 EAOs와 함께 구성한 FPNCC는 사실상 중국이 ‘평화 중재자’로서 군부와 EAOs 간의 관계를 조율하기 위해 만든 정치기구에 가깝다.

하지만 UWSA가 EAOs 사이에서 누리는 강력한 지위의 원천은, 자체적으로 보유한 최강의 군사력을 통해서도 입증되는, 중국제 무기와 장비의 주된 공급자라는 점이다. UWSA의 이러한 역할은 현재 미얀마에서 진행 중인 군사적 대치 상황에서 특히 그 중요성이 크다. 비록 1027 작전이 개시된 이래 벌어지는 전투에 대해서는 중립을 선언했지만, UWSA가 형제동맹의 주요 무기 공급자라는 점은 잘 알려진 사실이다(Lintner 2023). 드론을 비롯한 신형 무기의 동원이 저항군이 갖는 군사적 열세를 극복하고 전장을 넓혀가는 데 ‘게임 체인저’가 되고 있다는 분석에 비추어 보면(Reuters 2023/12/20), 이러한 장비의 조달자 또는 매개자로 추정되는 UWSA가 앞으로 어떤 태도를 취할 것인지에 대해 귀추가 주목되는 것은 당연하다.

1027 작전이 개시되던 날 형제동맹이 발표한 성명서는 중국의 영향력을 암시하는 내용이 담겨 있다. 성명서를 통해 형제동맹이 제시한 이 작전의 목표는 크게 세 가지로 요약된다. 첫째, 시민의 생명을 보호하고 그 수단이 되는 자기방어의 권리와 영토에 대한 통제권을 유지한다. 둘째, 국가행정평의회(SAC)의 지속적인 포격과 공습에 단호히 대응하고, 나아가 미얀마 국민 전체의 공통된 열망을 받들어 억압적인 군사독재를 척결한다. 셋째, 중국-미얀마 국경지대에 만연한 온라인 도박 사기를 퇴치하고 관련 업체와 SAC 및 민병대를 단속한다(Three Brotherhood Alliance 2023/10/27).

첫 번째와 두 번째 목표는 형제동맹에 속한 세 단체의 이해관계와 직접적인 관련성이 있는 것처럼 보인다. 각자가 관할권을 주장해 오던 영토에 대한 주도권을 강화함과 동시에 이 작전이 군부를 상대로 한 싸움임을, 그리고 이를 위해 저항 세력과 연대하겠다는 의지를 드러낸 것이다. 쿠데타 이후 이들 단체가 개별적으로 추구해온 자체의 목표가 “미얀마 국민 전체의 공통된 열망”인 군사독재 타도라는 목표로 수렴된 결과라고 볼 수 있을 것이다. 세 번째는 군부의 돈줄 역할을 해 왔던 꼬깡자치구의 불법 사업을 근절하는 것과 관련이 있다. 성명서가 폭로하고 있듯이 이 범죄경제의 배후에는 군부와 친군부 국경수비대가 있다. 꼬깡자치구의 수도인 라우까이는 이러한 범죄경제의 중심지이며, 이는 곧 이로부터 발생하는 상당한 수익이 미얀마 군부의 주머니로 들어간다는 것을 의미한다. 이 범죄경제의 중심지인 라우까이를 탈환하는 것은 곧 형제동맹 중 하나인 MNDAA가 2009년 군부와 국경수비대에게 빼앗긴 꼬깡지역에 대한 주도권을 되찾고, 아울러 수십억 달러에 이르는 것으로 추정되는 군부의 중요한 자금줄 하나를 차단한다는 목표와도 맞닿아 있기 때문이다. 이와 함께 온라인 사기 산업을 소탕한다는 목표는 또한 추악한 범죄경제의 배후인 부패하고 불법적인 군사정권을 쓰러뜨리고 깨끗한 사회를 새로 건설하기 위한 행동으로서 이 작전이 갖는 윤리성과 합법성을 강조하는 효과까지 부여해 준다(Guzman 2023).

이와 함께 세 번째 목표는 중국의 요구와도 밀접하게 관련이 있다. 미얀마-중국 국경지대를 근거지로 활개를 치고 있는 각종 온라인 도박, 보이스피싱, 스캠 등 온라인 사기 산업은 그 자체가 돈을 갈취하는 범죄행위일 뿐 아니라 중국과 태국, 라오스, 캄보디아 등의 인접 국가뿐 아니라 멀리 아프리카 국가들의 국민까지 10만 명이 넘는 사람들이 인신매매를 당하거나 고수익 보장 일자리의 유혹에 속아 감금된 채 사기 행각을 위한 강제 노동에 동원되는 것으로 알려져 근래 매우 심각한 국제 문제로 부상하였다. 이 사기 산업은 특히 중국 정부의 커다란 골칫거리가 되어 왔다. 사기 산업이 주로 중국인 범죄조직에 의해 운영되면서 수많은 중국인이 금전적 갈취나 인신매매를 당하는 등 피해가 속출하고 있으나, 중국 정부가 이를 효과적으로 단속하지 못하면서 중국 내 여론이 악화하고 있기 때문이다(Qian 2023). 이에 중국은 인적 피해와 함께 최소 400억 달러에 달하는 자본이 유출되고 있다고 주장하며 미얀마 군부에 이 사기 온상을 대대적으로 단속하고 주범을 체포하라는 압박을 가해왔다. 수차례에 걸친 강력한 항의와 압박에도 불구하고 미얀마 군부는 형식적인 수준에서만 단속하며 이 범죄 온상을 방치해 중국의 불만을 샀다(Lintner 2023).

이러한 상황에서 형제동맹이 제시한 세 번째 목표는 작전을 주도한 형제동맹과 중국 간의 긴밀한 관계 때문에 여러 추측과 해석을 낳는 지점이 되고 있다. 형제동맹이 1027 작전을 통해 이 사기 산업의 온상을 소탕하겠다는 뜻을 밝힌 것은 이 문제로 골머리를 앓고 있는 중국의 요구에 응하는 한편 친중 EAOs가 NUG 측과 연대하는 것을 꺼리는 중국이 이 작전에 반대하고 나서는 것을 막기 위한 협상 카드로 제시되었을 것이라는 추정이다. 분명한 것은 중국이 직면한 문제인 국경지대의 범죄 온상을 소탕한다는 목표를 내세움으로써 형제동맹은 군부를 상대로 하는 군사 행동에 대한 중국의 암묵적인 지지를 얻을 수 있었을 것이라는 점이다.

이러한 측면에서 본다면 중국이 UWSA를 비롯한 친국중계 EAOs의 결정에 상당한 영향력을 행사했을 것이라는 진단은 틀리지 않은 듯 보인다. 하지만 현재 진행되는 상황을 살펴보건대 EAOs의 관계에서 중국의 영향력이 절대적이라고까지는 보기 어려운 측면들도 분명히 존재한다. 우선 1027 작전 이후 저항군과 군부 간의 세력 관계가 변화하는 추이에 따라 중국의 입장이 변화하고 있는 것으로 보이나, 그 과정에서 중국의 의지가 그대로 관철되지 못하고 있다는 점을 그 예로 들 수 있다.

1027 작전 초기에 중국은 사기 산업 근절이라는 단기적인 이익을 추구하여 국경지대에서 펼쳐지는 전투를 용인하는 모습을 보였다. 하지만 전선이 급속도로 확장되고 정부군이 수세에 몰리기 시작하자 중국은 2023년 12월부터 ‘평화중재자(peace maker)’를 자처하며 군부와 EAOs 간의 회담을 적극 주선하고 나섰다. 전술했듯이 저항군의 공세가 집중되고 있는 지역은 중국의 경제적 이익과 직접적으로 연결되기 때문에 중국으로서는 이 지역에서 불안정성이 증대되는 상황을 결코 바라지 않는다. 형제동맹 및 이들과 연합한 저항군의 공격이 집중되고 있는 샨주 북부의 주요 도시들은 온라인 사기 산업의 중심지라는 점에서만 중요성을 갖는 것은 아니다. 국경검문소가 있는 친쉐호(Chinshwehaw)와 무세(Muse) 등의 도시는 중국과 미얀마 간 전체 국경무역의 91%가 이루어지는 중요한 무역 중심지이다. 또한 중국이 중국-미얀마경제회랑(CMEC) 건설 계획의 일환으로 미얀마 북부에 건설한 3개의 국경간경제협력구역(Cross-Border Economic Cooperation Zone) 가운데 2개도 이 지역에 있다. 이를 포함하여 저항군은 중국의 주요 투자가 이루어지고 있는 다수의 프로젝트 현장이 자리하는 도시들을 공략하여 완전히 또는 부분적으로 통제하고 있다. 이외에도 만달레이와 무세 간 도로를 비롯한 주변 지역이 저항군에 의해 봉쇄됨에 따라 만달레이-무세 철로와 중국으로 가는 석유ㆍ가스 파이프라인과 국경 간 전력망 등도 위협받는 상황이다(ISP 2023/11/12). 경제적 이해관계 차원에서뿐만 아니라 분쟁 상황으로 인해 발생한 대규모 난민이 국경을 넘어 중국으로 유입될 수 있다는 데 대한 우려도 크다. 2015년에 벌어진 미얀마군과 반군의 격렬한 전투로 3만 명이 넘는 꼬깡족이 국경을 넘어 중국으로 피신한 일이 있었던 만큼(Clapp and Tower 2021), 그때보다 더 격렬하고 장기화할 조짐까지 보이는 현재의 분쟁 상황에 더욱 촉각을 곤두세우지 않을 수 없는 형편이다.

또한 EAOs의 작전을 묵인했던 초기와 달리 국경지대의 전투가 점점 더 격렬해지자 중국은 저항군에 밀려 수세에 몰린 군부에 힘을 실어 주기 시작했다. 양측의 힘의 균형을 맞추는 쪽으로 움직이기 시작한 것이다. 11월 28일부터 윈난성 국경으로 인민해방군을 보내 실사격 훈련을 포함한 군사훈련을 실시하는 한편, 곧이어 세 척의 해군 함정을 양곤으로 보내 4일간 군부를 “친선 방문”한 데서 이를 엿볼 수 있다(Reuters 2023/11/28). 걷잡을 수 없는 혼란으로 치닫고 있는 국경지대의 상황을 제대로 통제하지 못한 군부에 보내는 무언의 경고로 해석할 수 있는 측면도 있지만, 국가 대 국가 차원에서 군부를 국가 안보 문제를 논의할 중국의 외교 상대로 인정하고 있음을 보여주는 행동이었다고도 볼 수 있다.

이러한 상황에서 중국이 군부와 형제동맹 간의 평화회담을 주선하였다는 것은 중국은 군부와 EAOs 간의 무력 충돌이 길어지는 것을 원치 않는다는 의사를 분명히 보여준 것이라고 해석할 수 있다. 당시 군사적 균형이 저항 세력 쪽으로 기우는 추세였다는 점에서 보자면(Ye Myo Hein 2023b), 형제동맹을 향해 싸움을 멈추거나, 적어도 NUG와 연대하여 협공하는 일을 중단하는 것이 휴전의 조건으로 제시되었을 가능성이 크다. 12월 11일부터 시작된 회담은 구체적인 내용에 대한 언급 없이 그저 “긍정적인 결과”를 얻었다는 중국 측 대변인의 발표를 통해 알려졌다(AFP 2023/12/11). 첫 회담 소식이 발표된 지 열흘이 지난 12월 22일부터 24일까지 중국은 한 번 더 군부와 형제동맹을 불러 모아 회담을 주선했다. 회담은 아무런 합의에도 도달하지 못한 채 결렬되었지만(Akhtar 2023), 해를 넘겨 2024년 1월 11일 중국은 다시 또 한 차례 회담을 주선하였다. 이 회담에서 양측은 샨주 북부에 한하여 교전을 중단하기로 합의했고, 이로써 국경지대의 안정을 추구하고자 한 중국의 노력도 결실을 맺은 듯 보였다.

중국이 미얀마의 분쟁 당사자들을 불러 모아 일시적이나마 전투를 중단하도록 나선 점은 그 자체로 중국이 이들에 대해 갖는 영향력을 드러내는 것이었다고 볼 수 있다. 그런데 이러한 중재를 통해 중국이 얻은 이점은 단지 국경지대의 안정만은 아닌 것 같다. 이미 저항군의 공세가 샨주 북부를 넘어 전국적으로 확산하는 상황이었던 만큼, 형제동맹과 군부 간에 이루어진 휴전은 수세에 몰린 군부의 숨통을 살짝 틔워 주는 정도일 뿐이다. 그보다는 샨주 북부에 집중된 중국의 투자를 보호하고 교전으로 인해 중단된 국경무역을 재개하는 등의, 사실상 중국에 더 많은 것을 가져다주었다고 볼 수 있다(The Irrawaddy 2024/1/12). 중재 노력이 이루어지는 동안 중국은 이보다 더 노골적으로 실익을 추구했다. 여카잉주의 짜욱퓨 특별경제구역과 심해항 건설 프로젝트의 양허계약 부록에 서명한 것이 그것이다. 이 두 사업은 중국이 말라카해협을 우회하지 않으면서 인도양에 접근할 수 있게 해주는 매우 중요한 사업이나 지역 주민들의 지속적인 반대는 물론 계약의 세부 내용과 관련하여 신중한 논의가 필요했던 터였다(The Irrawaddy 2023/12/27b). 구체적인 내용은 알려지지 않았으나 군부가 이에 응했다는 것은 곧 저항군의 공세에 대적할 수 없을 만큼 군부가 힘이 약해져 있고, 이를 만회하기 위해서는 어떻게든 중국의 힘에 의존할 수밖에 없는 상황이라는 사실을 시사한다.

중국이 중재한 군부와 형제동맹 간의 평화 회담은, 그러나 얼마 가지 않아 곧 파기되었다. 형제동맹의 한 축인 TNLA에 따르면 군부가 협정 직후부터 지속적으로 샨주 북부 지역에 공격을 가하고 있다는 것이다(Radio Free Asia 2024/1/17). 군부가 휴전 합의를 어기고 공격한 데 대해 비난하면서 형제동맹은 정전 협상이 “피치 못한(unavoidable)” 것이었다고 강조한 데서 엿볼 수 있듯이 정전 합의는 형제동맹의 의지에 따른 것이기보다는 중국의 강력한 압력에 의한 것으로 보인다(Irrawaddy 2023/1/19). 중국이 “긍정적인 결과”를 얻었다고 발표한 첫 회담 이후로도 형제동맹은 미얀마 국민의 목표를 결코 무시하지도, 작전을 중단하지도 않을 것이며, “공통의 목표를 달성하기 위해 사람들과 손을 잡을 것”이라고 입장을 분명히 밝힌 바 있다(The Irrawaddy 2023/12/13). MNDAA와 TNLA가 주도하던 초기에는 상대적으로 활동이 두드러지지 않았던 AA가 이후 여카잉주에서 대대적인 공세에 나서고 있는 점도 그 연장선에 자리하는 것으로 보인다. 군부와 형제동맹 간에 이루어진 정전 합의는 필연적으로 실패할 것으로 예측되었으며, 공동으로 저항 전선에 합류하고 있는 다른 EAOs 역시 이를 형제동맹의 배신으로 보기보다는 오히려 이를 저지하려 나선 중국에 대해 반감만 키우는 역효과를 냈을 수도 있다는 주장도 제기된다(Ioans 2024). 이러한 면면은 국경지대의 안정을 회복하고 주요 프로젝트를 보호하기 위해 가능한 한 빨리 분쟁 상황을 끝내고 싶어 하는 중국의 바람과는 달리, 그리고 필시 중국의 중재가 힘을 내주길 바란 군부의 기대와는 달리 형제동맹이 중국의 신호에 따라 움직이는 것만은 아니고 자신들에게 더 유리한 조건을 달성하기 위해 주체적으로 행동하고 있음을 시사한다.

전장 이면에 남아 있는 과제들

1027 작전이 개시된 이래 미얀마 곳곳의 전장에서 날아드는 저항군의 승전 소식에 3년 가까이 지속된 미얀마의 봄 혁명이 머지않은 미래에 완수될 수 있을지도 모른다는 희망 어린 전망이 등장하고 있다. 실제 군부가 궁지에 몰려 있다는 징후는 곳곳에서 드러나고 있다. 저항군이 군기지 점령에 성공했다거나, 장성을 포함한 미얀마군의 대규모 백기 투항했다는 소식, 샨 북부에 공습을 가하던 군부의 군용기를 EAOs가 격추했다는 소식, 저항군에 쫓겨 미얀마군이 중국이나 인도 국경을 넘어 도피했다는 소식 등이 다양한 매체를 통해 시시각각 날아든다.

하지만 현재까지 전장에서 거의 일방적으로 저항군에 밀리는 형국이라고는 하나 미얀마 군부는 결코 만만한 상대가 아니다. 저항군의 전방위적 공격에 더욱 얇게 분산될 수밖에 없는 군부군은 땅에 떨어진 군인들의 사기와 지상전에서의 열세를 공중폭격과 포격, 심지어 화학무기까지 동원하여 만회하려는 작전에 돌입했다. 저항군이 탈환한 껄린은 곧 군부군에 의해 봉쇄되어 외부와 단절된 상태이다. 1960년대 네윈 시절부터 군부가 소수민족주에서 식량과 자금, 정보 및 신병 모집을 차단할 목적으로 도입한 “뺘레이퍄(Pya Ley Pya; 4 Cuts)” 전략은 저항군이 탈환한 버마족 영토에서까지 전개되고 있다(The Irrawaddy 2023/12/27a).

PDF를 비롯한 저항군의 열악한 무장 수준은 지금까지 거둔 성과에도 불구하고 아직 갈 길이 먼 군부와의 정면 승부를 낙관할 수 없게 하는 취약한 부분이다. PDF 관련 보고서에 따르면 PDF 전체 병력 중 60%만이 무장하고 있으며, 그나마도 20%가량만이 군용 무기를 갖추었고 나머지 40%는 현지에서 생산된 저품질 무기를 무장했다고 한다(Ye Myo Hein 2022). 군부의 정규군 병력에 허수가 많다는 점은 최근의 교전에서도 확인되고 있다. 지난 10여 년간 군부가 신병 충원에 어려움을 겪어왔고, 쿠데타 이후 이탈한 인원도 적지 않다는 점을 감안할 때 군부군 규모는 통상 알려진 40만 명에 훨씬 못 미치는, 많아야 25만 명이나 20만 명 정도일 수 있다는 주장도 제기된다(Lintner 2023). 그렇다고는 해도 이전까지 ‘미얀마군’으로 불렸던 군부군은 여전히 이 나라에서 가장 힘 있고 잘 무장된 병력이라는 사실을 간과해서는 안 된다. 1027 작전의 성공 뒤에는 이 작전을 주도한 형제동맹의 무장 상태가 매우 중요했으며, 군부군으로부터 탈취한 무기를 전시하는 일이 저항군의 승리를 알리는 중요한 의식으로 자리 잡았을 만큼 무장 수준은 이 전투의 성패를 가를 만큼 중요한 변수가 되고 있다. 군부와의 오랜 교전 속에서 단련되고 제대로 무장한 KIA나 KNLA와 같은 EAOs와의 연대는 무장 수준이 낮은 PDF의 한계를 보완하는 데 큰 도움이 되었지만, 각기 다른 목표를 가진 EAOs와의 연대가 언제까지 공고히 유지될지는 기약하기 어렵다. 라우까이 점령 이후 MNDAA의 행보나 군부와 형제동맹 간의 회담 결과, UWSA나 그 배후에 자리하는 중국의 태도 등을 주시하게 되는 이유이기도 하다.

2021년 쿠데타 발발 이후 가장 크게 피해를 입은 것은 무고한 시민들이다. 유엔 보고에 따르면 쿠데타가 발발한 2021년 이래 미얀마에서 발생한 실향민 수는 200만 명이 넘는다. 1027 작전이 개시된 작년 10월 이후 두 달이 채 안 되어 여기에 다시 66만여 명이 추가되었다(UNOCHA 2023/12/15). 특히 군부는 강력한 화력을 사용하고 주민에 대한 집단적 처벌 행위 통해 대응하고 있으며, 저항군이 도시지역에 대한 직접 공격으로 전환하면서 부수적인 피해도 발생하는 상황이다. 군부의 무차별적인 공습으로 인해 피해는 더욱 커지고 있다. 특히 공격이 집중된 샨주 북부의 주민들은 극심한 어려움을 호소하고 있다. 현재의 분쟁과 관련된 모든 당사자, 즉 군부와 EAOs, 그리고 NUG를 구심점으로 하는 저항세력 및 시민사회 조직의 목표가 모두 이 지역에 집중되고 있는 까닭에 샨 주민들은 그 중간에 갇힌 채 이동 제한과 극심한 물가 상승, 재산 손실과 압수 등으로 인한 고통을 겪고 있다. 군부 쪽 민병대와 저항군 양측 모두로부터의 강제 징집 요구까지 겪는 실정이다(Human Rights Watch 2023). 시민을 보호하는 것은 1027 작전은 물론 모든 저항 세력이 추구하는 첫 번째 목표이다. 이는 저항에 합류하지 않은 민족집단의 구성원에게도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.

미얀마 위기의 조속한 해결을 위해서는 1027 작전이 펼쳐지는 전장과는 또 다른 전장에서 해야 할 일이 많다. 먼저 국제사회는 NUG와 다른 저항군 세력들을 공식적으로 인정하고 그들에 대한 실질적인 지원을 제공해야 할 것이다. 전쟁으로 인해 발생한 이재민에 대한 인도적 지원도 시급하다. 이들에 대한 국제적 지원은 인도적 차원에서는 물론 군부에 맞서는 저항 세력이 자원을 현재의 공세에 집중할 수 있도록 도와주는 이중의 효과를 가져다줄 것이다. 전장에서의 조정이 우선인 현 상황에서는 다소 이른 감은 있지만, 현재 저항에 참여하고 있는 NUG와 EAOs도 군부가 제거된 이후 새로운 국가 건설을 위한 과정을 준비할 필요가 있을 것이다. 당장은 군부 종식이라는 공동의 목표 아래 연합 작전을 펼치고 있지만, 각 집단은 서로 다른 정치적 목표를 추구한다. 예를 들어 NUG는 연방민주주의 국가를 목표로 내세우고 있지만, AA와 같은 단체는 연맹체(confederation) 성격의 느슨한 국가 연합의 형태로 여카잉족의 독립국가를 세우기를 희망한다(Hein Htoo Zan 2023). 이 글에서 간략히 다루긴 했지만, 중국과 미얀마 내 다양한 행위자와의 관계도 앞으로 계속 주시해야 할 지점이다. EAOs는 물론 NUG와 군부 모두에게 중국은 여전히 중요한 변수이다. 이들을 모두 아우르며 대화를 시작할 수 있는 폭넓은 구조가 만들어져야 한다는 제안이 나오는 이유이다(Michaels 2023; Selth 2024).

쿠데타가 발발한 지 3년이 되어가는 현재까지도 미얀마 위기의 끝은 아직 보이지 않는다. 하지만 이상에서 언급한 과제들을 염두에 두고 차근차근 해결해 간다면 1027 작전이 열어놓은 현재의 국면은 누군가의 말처럼, 지난 3년 동안 지속된 시작 단계에서 도약하여 필시 좀 더 희망적일 다음 단계로 진입하기 위한 “시작의 끝(end of the beginning)”이 될 수 있을 것이다(Htet Min Lwin and Thiha Wint Aung 2023).

* 각주

1) PDFs 관련 내용은 미국평화연구소(the United States Institute of Peace)와 윌슨센터(Wilson Center)의 객원 연구원인 예묘헤인(Ye Myo Hein)이 쓴 “Understanding the People’s Defense Forces in Myanmar”(2022) 에 근거하였다.

* 참고문헌은 첨부파일 내 참고해주시기 바랍니다.

- 다음글

-

[30] 동티모르의 교육정책: 역사, 현주소, 그리고 한계 | 정은숙동남아연구소 2024-03-27 15:42:15.0

- 이전글

-

[28] 인도네시아와 함께 성장하는 초등 수업 현장 이야기동남아연구소 2023-12-18 12:12:42.0